労働条件通知書の記載事項、労働条件明示義務(労基法15条)、書式・フォーマットについて、労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。

労働条件通知書の記載事項・注意点

労働条件通知書の書式・フォーマット

労働条件通知書

労働条件通知書とは

労働条件通知書とは、使用者が労働者を採用する際に、契約期間、賃金、労働時間その他の労働条件を記載して労働者に交付する書面をいいます。

労働基準法第15条(同法施行規則5条)により、会社は労働契約の締結に際し、賃金、労働時間その他の労働条件を明示し、一定の事項については書面の交付により明示しなければなりません。

これを労働条件明示義務といいます。この労働条件明示義務を果たすために作成し労働者に交付されるのが労働条件通知書です。

なお、労働条件の明示は、正社員は就業規則の交付により行い、非正規社員は就業規則及び個別の労働契約書(あるいは労働条件通知書)の交付により行うこともできます。

労働条件明示義務の対象

①労働契約の期間に関すること

②期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること

(更新上限の有無とその内容)

③就業場所、従事する業務に関すること

(就業場所・業務の変更の範囲)

④始業・終業時刻、休憩、休日などに関すること

⑤賃金の決定方法、支払時期などに関すること

⑥退職に関すること(解雇の事由を含む)

⑦無期転換権が発生する場合、無期転換申込機会及び無期転換後の労働条件

⑧昇給に関すること

※①~⑦は原則、書面で交付しなければならない。ただし、労働者が希望した場合は電子化可能。

※赤文字アンダーライン部分は2024年4月1日以降適用

①退職手当に関すること

②賞与などに関すること

③食費、作業用品などの負担に関すること

④安全衛生に関すること

⑤職業訓練に関すること

⑥災害補償などに関すること

⑦表彰や制裁に関すること

⑧休職に関すること

労働条件を明示するタイミング

労働条件を明示すべき時期は、労働契約の締結のタイミングです。労働者の募集時点において必要ありません(ただし、職業安定法上の明示義務はあります)。また、有期雇用契約の契約期間満了後、契約を更新する場合も含まれます。

なお、労働契約締結後に労働契約や就業規則の変更等により労働条件の変更がなされた場合は労基法15条の適用対象外です(京都市交通局事件 京都地判昭24.10.20、友定事件 大阪地判平成9.9.10)。

労働条件明示義務違反の効果

労働契約締結時の労働条件の明示義務違反については,30万円以下の罰金が定められています(労基法120条1号)。

しかし,私法上の効果は別問題であって,この義務を怠ったからといって,労働契約が直ちに無効となる訳ではありません。なお,明示された労働条件と事実が相違する場合においては,労働者は直ちに労働契約を解除することができます(労基法15条2項)。

労働条件通知書の書式・フォーマット

雇用契約書兼労働条件通知書として作成する

さきほど述べたとおり会社には労働契約締結時に、労働条件明示義務があり、それを果たすために労働条件通知書を作成し労働者に交付します。

もっとも、労働契約締結時には雇用契約書を取り交わすのが通常です。そして、雇用契約書の内容に労働条件明示義務の対象事項を盛り込めば、労働契約書を労働者に交付すれば労働条件明示義務は果たしたことになります。

それであれば、雇用契約書と労働条件通知書を別々に作成するのではなく、両者を合体させて「雇用契約書兼労働条件通知書」として取り交わして労働者に交付すれば一石二鳥でよいです。

また、雇用契約書兼労働条件通知書は、労使の合意文書の体裁となっているという点でも重要な意味をもちます。

というのも、労働条件通知書は会社が作成した文書の体裁となっており、特に労働者の同意の署名捺印がない場合などは、後々になって労働者が「労働条件通知書は貰っていない」「会社が勝手に作成したので合意していない」などと主張して、労働条件を争ってくるケースがあるのです。

そんな馬鹿なと思うかも知れませんが、本当にこのようなケースはしばしばあり、しかも裁判官も「労働者さんがそう言っていますので、実際に労働条件通知書を作成して交付したことを会社側で立証してください(立証できないと、労働条件通知書の労働条件とは認めないかもね~)」などとしれっと言ってくることがあるのです。

雇用契約書兼労働条件通知書であれば、労働者も署名捺印して労働条件に合意した体裁をとっていますので、後々になって「貰っていない」「合意していない」などという詭弁を封ずることができるのです。

そこで、労働条件通知書は、「雇用契約書兼労働条件通知書」として作成し、労働者の署名捺印をきちっと貰っておくことは非常に重要です。

雇用契約書兼労働条件通知書の書式・ひな形・フォーマット

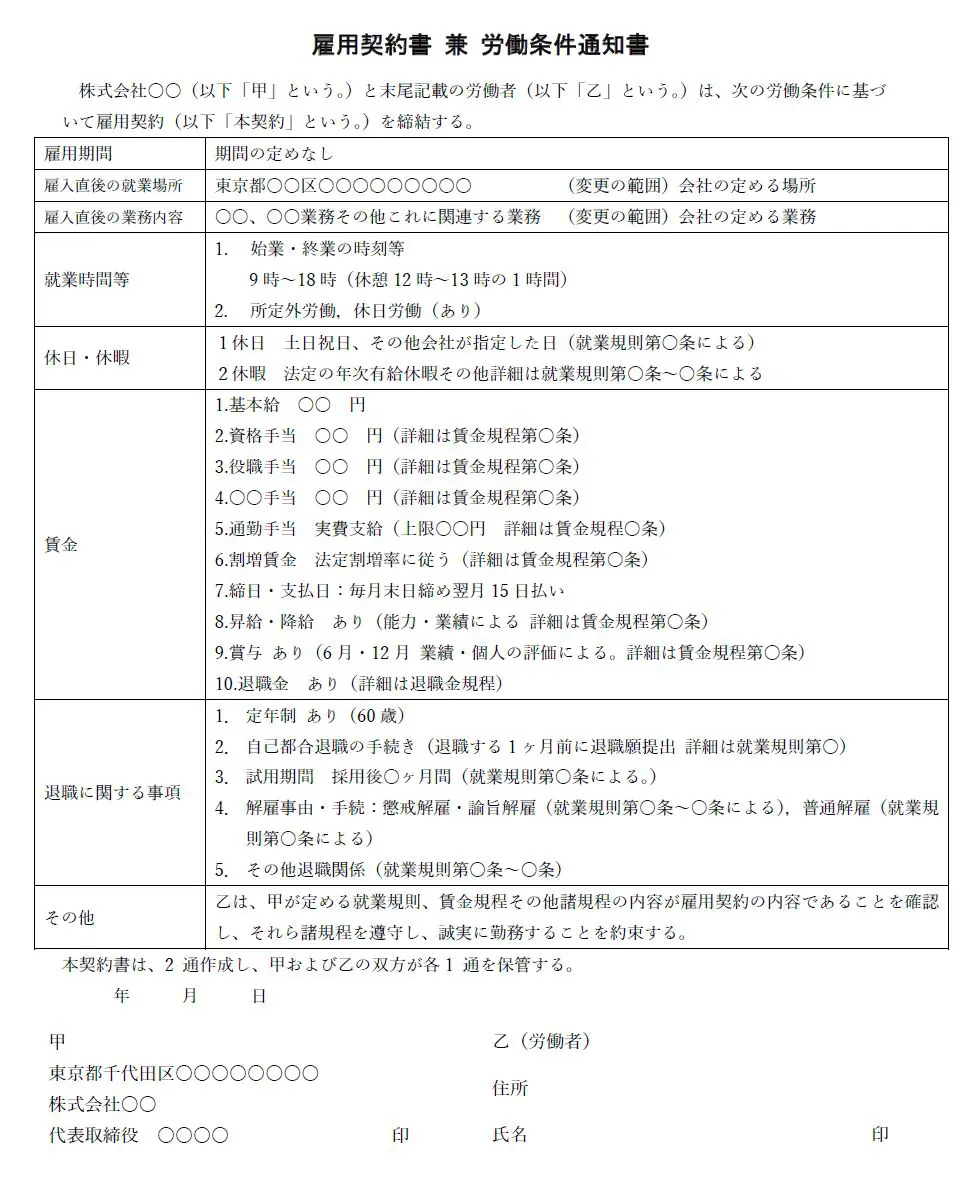

雇用契約書兼労働条件通知書(正社員シンプル版)

正社員を対象とした、労働条件明示義務(労基法第15条)を充足しながらも、必要最小限度のシンプルなバージョンです。

労働条件通知書兼労働契約書_正社員シンプル版

労働条件通知書兼労働契約書_正社員シンプル版無料 Wordファイルを入手

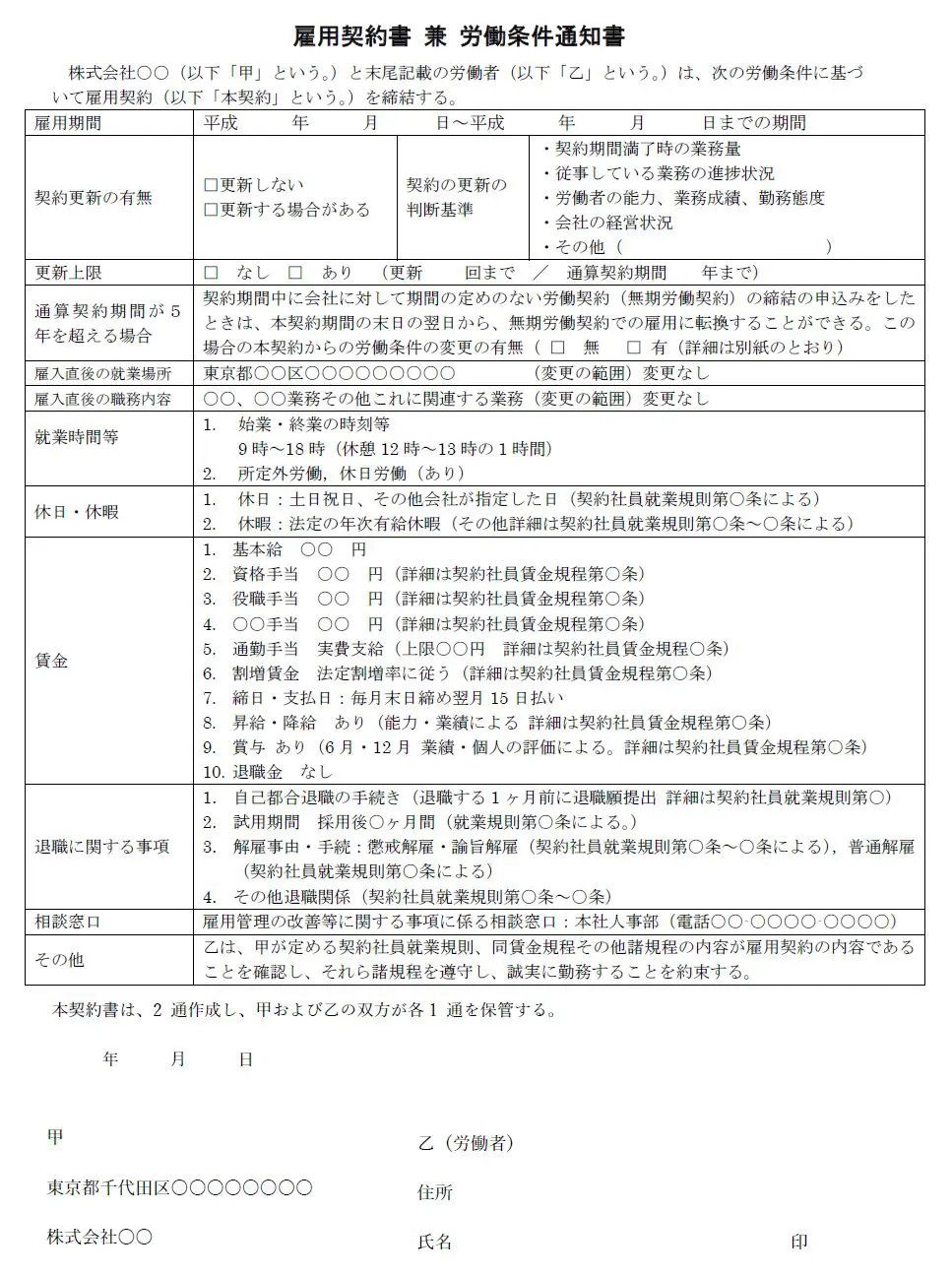

雇用契約書兼労働条件通知書(有期_契約社員)

契約社員を対象とした、労働条件明示義務(労基法第15条)を充足しながらも、必要最小限度のシンプルなバージョンです。

便利な書式はこちらから

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_契約社員)_通算5年以内

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_契約社員)_通算5年以内無料 Wordファイルを入手

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年超

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年超無料 Wordファイルを入手

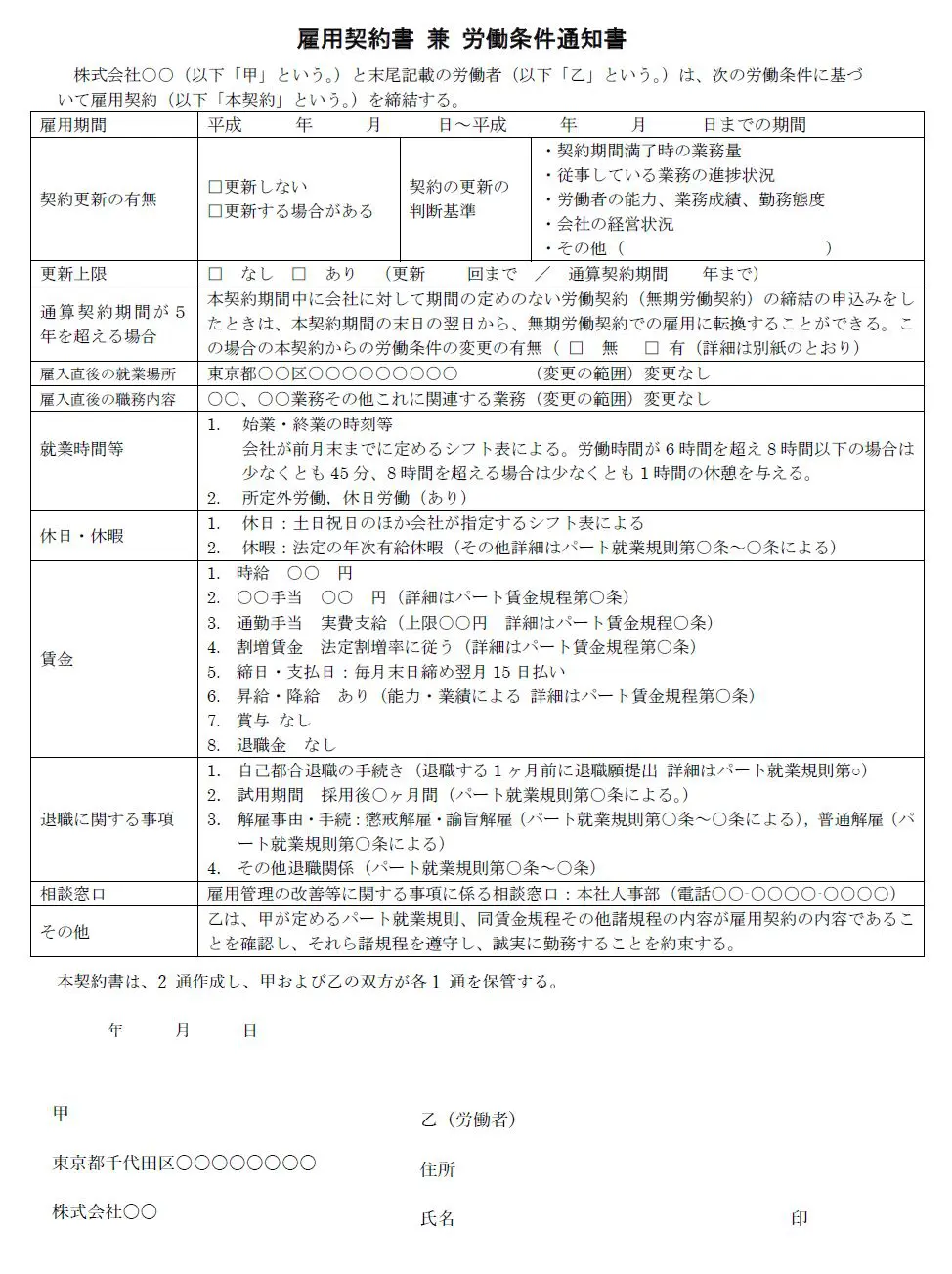

雇用契約書兼労働条件通知書(有期_パート社員)

パート社員を対象とした、労働条件明示義務(労基法第15条)を充足しながらも、必要最小限度のシンプルなバージョンです。

便利な書式はこちらから

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年以内

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年以内無料 Wordファイルを入手

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年超

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年超無料 Wordファイルを入手

労働条件通知書の記載事項

雇用契約書兼労働条件通知書について、記載事項について具体的に説明していきます。

雇用期間 必須

□ 期間の定めがある場合はその期間(必須)

労働契約の期間に関する事項は書面による労働条件明示の必須の事項です(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要があります。

期間の定めのある労働契約の場合はその期間、期間の定めのない労働契約の場合はその旨を記載する必要があります(平11・1・29基発第45号)。

(有期の場合)更新する場合の基準に関する事項 必須

□ 契約更新・不更新の基準(必須)

「雇用期間」について「期間の定めあり」とした場合には、契約を更新する場合の基準に関する事項は労働条件明示の必須の事項です(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要があります。

具体的には、契約の更新の有無及び更新する場合又はしない場合の判断の基準を明示する必要があります。

書面の交付により明示しなければならないこととされる更新の基準の内容は、有期労働契約を締結する労働者が、契約期間満了後の自らの雇用継続の可能性について一定程度予見することが可能となるものであることを要するとされています(平24.10.26基発1026第2号)。

例えば、「更新の有無」として、

a 自動的に更新する

b 更新する場合があり得る

c 契約の更新はしない

例えば「契約更新の判断基準」として、

a 契約期間満了時の業務量により判断する

b 労働者の勤務成績、態度により判断する

c 労働者の能力により判断する

d 会社の経営状況により判断する

e 従事している業務の進捗状況により判断する

等を明示する必要があります(平24.10.26基発1026第2号)。

通算契約期間・更新上限 2024年4月1日から必須

厚生労働省令(労基則5条1項1号の2)の改正により、2024年4月1日以降、有期労働契約の社員について,通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を労働条件通知書で明示することが必要です。

例えば.上限を3年とする場合,これまでは口頭で上限を説明するのみとの対応もありました。しかし,2024年4月1日以降は、上限を3年とする場合,契約締結時(更新時を含む)に「通算契約期間の上限は3年とする」等を書面等において明示しなければなりません。

具体的には、厚生労働省のモデル労働条件通知書では、以下の記載がサンプルとされています。

1 契約の更新の有無

[自動的に更新する・更新する場合があり得る・契約の更新はしない・その他( )]

2 契約の更新は次により判断する。

・契約期間満了時の業務量 ・勤務成績、態度 ・能力

・会社の経営状況 ・従事している業務の進捗状況

・その他( )

3 更新上限の有無(無・有(更新○回まで/通算契約期間○年まで))

また、また、下記のように1回日およびそれ以降の更新時(契約の変更時を含む)に,上限を新設または引き下げる場合,あらかじめ理由を説明することが求められるようになります(改正雇止め告示)。

ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

例えば、これまで.最初の契約締結時および1同目の更新時には「更新する場合があり得る」等とのみ記載し, 2回目の更新には「更新はしない」との記載にして,同意を得るとの対応もありましたが、2024年4月1日以降は、新たに上限を設けるものとして,あらかじめ理由を説明しなければならなくなります。

ただし.更新時に,上限を設定する運用(不更新条項を入れる運用を含む)については、社貝の同意を得たとしても,更新の合理的期待を失わせるものではないと判断されるケースがありますので注意が必要です。裁判例でも途中から上限条項によって更新の合理的期待が減殺されるものではないと判断された例(博報堂事件 福岡地判令和2年3月17日)もあります(逆の結論の例として、日本通運事件 東京高判令和4年11月1日判決)。

2024年4月からの労働条件通知書についてはこちら

2024年4月1日からの労働条件通知書の変更ポイント解説【書式・ひな形あり】

不更新条項・更新上限については詳しくはこちら

有期社員の無期転換権 2024年4月1日から必須

□ 無期転換後の労働条件(必須)

厚生労働省令(労基則5条1項1号の2)の改正により、2024年4月1日以降、有期労働契約の社員について「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)及び無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

具体的には、厚生労働省のモデル労働条件通知書では、以下の記載がサンプルとされています。

【労働契約法に定める同一の企業との間での通算契約期間が5年を超える有期労働契約の締結の場合】

本契約期間中に会社に対して期間の定めのない労働契約(無期労働契約)の締結の申込みをしたときは、本契約期間の末日の翌日( ○年○月○日)から、無期労働契約での雇用に転換することができる。

この場合の本契約からの労働条件の変更の有無( 無 ・ 有(別紙のとおり) )

ただし、上記記載が「5年を超える雇用契約継続の期待を持たせること」の可能性は否定できません。もっとも、「雇用継続への期待の有無・程度」は、この記載が決定的要素又は重大な要素となるわけではありません。(1) 更新の回数,雇用契約の通算期間、(2) 更新時の手続の厳格性の程度、(3) 契約内容、(4) 従事している業務内容、(5) 職務上の地位、(6) 採用面接時や雇用期間中の説明状況、(7) 他の有期雇用労働者に対する対応、などの要素を総合考慮して,個々に判定されます。よって、他の要素の部分をしっかり対応頂く(例えば、契約更新手続はしっかり行う、問題ありそうな方には契約更新が当たり前ではないことを明確に伝えるなど)ことで、上記記載でも特段の問題はないと考えます。

2024年4月からの労働条件通知書についてはこちら

2024年4月1日からの労働条件通知書の変更ポイント解説【書式・ひな形あり】

就業場所 必須

基本的な記載事項

□ 就業場所の変更の範囲 2024年4月1日以降必須

就業場所に関する事項は書面による労働条件明示の必須の事項です(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要があります。

雇入れ直後の就業の場所を明示すれば足りますが、将来の就業場所を併せ網羅的に明示することは差し支えないとされています(平11・1・29基発第45号)。

就業場所の変更の範囲・勤務地限定の有無2024年4月1日以降必須

就業場所には雇い入れ当初の就業場所として特定の事業場を記載することがよくあります。特定の事業場を記載したとしても、特に勤務地限定として合意したという事情がなく、就業規則に「会社が業務の都合により異動を命ずることがある」という配転の規定がある場合は、配転をすることが可能です。

ところが、労働者が、特定の事業場が記載されていることを理由に「勤務地限定の特約があった」として、配転命令を拒否するなどトラブルになることがありました。

そこで、厚生労働省令(労基則5条1項1号の2)の改正により、2024年4月1日以降、就業場所の変更の範囲を明示することが義務化されました。

具体的には,例えば「就業の場所」の変更の範囲について,東京23区内に限定されている場合は「変更の範囲:東京23区内」,勤務地に限定がない場合は「変更の範囲:会社の定める事業所」と示されることが想定されています(「多様化する労働契約のルールに関する検討会報告書」31頁脚注62参照)。

また、厚労省のモデル労働条件通知書では、「就業場所:(雇い入れ直後) ○○○○ (変更の範囲)○○○○」というような記載例が例示されています。

異動の範囲に限定がない場合は、端的に「(変更の範囲)会社の定める場所」と記載すればよいでしょう。

逆に、異動を予定していない「勤務地限定社員」や現地採用のパート社員などは勤務地限定であることを明示する必要があります。

2024年4月からの労働条件通知書についてはこちら

2024年4月1日からの労働条件通知書の変更ポイント解説【書式・ひな形あり】

業務内容 必須

基本的な記載事項

□ 職務・職種の限定の有無 2024年4月1日以降必須

従事する業務に関する事項は書面による労働条件明示の必須の事項です(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要があります。

雇入れ直後の従事すべき業務を明示すれば足りますが、将来の従事させる業務を併せ網羅的に明示することは差し支えないとされています(平11・1・29基発第45号)。

職務・職種の限定の有無2024年4月1日以降必須

業務内容には雇い入れ当初の業務内容・職種として特定の業務内容・職種を記載することがよくあります。特定の業務内容・職種を記載したとしても、特に業務・職種限定とした事情がなく、就業規則に「会社が業務の都合により異動を命ずることがある」という配転規定や「会社が業務の都合により業務内容・職種の変更を命ずることがある」という職務・職種変更の規定がある場合は、当初の業務内容・職種を変更することが可能です。

ところが、労働者が、特定の業務内容・職種が記載されていることを理由に「職務・職種限定の特約があった」として、業務・職種の変更命令を拒否するなどトラブルになることがありました。

そこで、厚生労働省令(労基則5条1項1号の2)の改正により、2024年4月1日以降、業務の変更の範囲を明示することが義務化されました。

具体的には,厚労省のモデル労働条件通知書では、「従事するべき業務の内容:(雇い入れ直後) ○○○○ (変更の範囲)○○○○」というような記載例が例示されています。

職務・職種に限定がないのであれば、「(変更の範囲)会社の定める業務」と記載すればよいでしょう。

特定の職務・職種を特定して即戦力のスペシャリストとして中途採用した場合や特定の単純作業のために採用したパート社員などは、職務・職種限定であることを明示するべきです。

2024年4月からの労働条件通知書についてはこちら

2024年4月1日からの労働条件通知書の変更ポイント解説【書式・ひな形あり】

労働時間・休日・休暇等 必須

基本的な記載事項

□ 始業及び終業の時刻(必須)

□ 所定労働時間を超える労働の有無(必須)

□ 休憩時間(必須)

□ 休日(必須)

□ 休暇(必須)

始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項は書面による労働条件明示の必須の事項です(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要があります。

当該労働者に適用される労働時間等に関する具体的な条件を明示しなければならないとされています(平11・1・29基発第45号)。

もっとも、明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合は、省略も可能です。すなわち、「所定労働時間を超える労働の有無」以外の事項については、勤務の種類ごとの始業及び終業の時刻、休日等に関する考え方を示した上、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるとされています(平11・1・29基発第45号)。

シフト制の場合

シフト制の場合は、通常は労働契約締結時点では具体的な始業・終業の時間は決まっていないのが通常です。従って、「始業・終業の時間:シフトによる」と記載すれば足ります。

休日についても、例えば、労働契約締結時において、土日祝日が休日と決まっている場合はそれを記載し、それ以外の休日はシフトによって確定するのであれば、「休日:土日祝日その他シフトによる」と記載すれば足ります。

なお、厚労省はシフト制について、「いわゆる「シフト制」により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」というガイドラインを定め、その中でシフトの決定・変更のルールや労働時間の基本的な考え方(最低保証の労働日や労働時間等)を定めることを推奨しています。

しかし、あくまでも「推奨」であって労働条件明示の義務ではありません。また、シフト制は柔軟に決定できるところがメリットですので、細々とルールを定めると却ってそれに拘束されてメリットが失われます。また、最低保証の労働日や労働時間を設定した場合は、例えばコロナ禍などの急な事情の場合に休業した場合、休業手当の問題が発生します。

従って、厚労省の上記ガイドラインは参照程度にとどめておき、労働条件通知書には「シフトによる」という記載で十分であると考えます。

詳しい説明はこちら

10分でわかる! シフト制の雇用契約書 兼労働条件通知書の作り方【規定例・書式あり】

賃金 必須

基本的な記載事項

□ 手当の金額(必須)

□ 時間外・休日・深夜労働に対して特別の割増率を定めている場合はその率(必須)

□ 賃金締日と支払日(必須)

賃金(退職金を除く)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項は、書面による労働条件明示の必須の事項です(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要があります。

具体的には、基本給の金額(歩合給の場合は、単価や保障給の額)、手当の金額、時間外・休日・深夜労働に対して特別の割増率を定めている場合はその率、賃金締日と支払日を記載する必要があります(昭51.9.28基発第690号)。もっとも、就業規則等の規定と併せ、賃金に関する事項が当該労働者について確定し得るものであればよく、例えば、労働者の採用時に交付される辞令等であつて、就業規則等に規定されている賃金等級が表示されたものでも差し支えないとされています(具体的には、周知された就業規則に賃金テーブルが定めてあり、そのテーブルに該当する号俸を明示する場合など)。

任意的記載事項(一部必須事項)

□ 昇給の有無、時期等(有期・パートは必須、それ以外も任意だが記載推奨)

□ 賞与の有無、時期等(有期・パートは必須、任意だが記載推奨)

□ 退職金の有無、時期等(有期・パートは必須、任意だが記載推奨)

上記記載事項については、制度として設けている場合に記入することが望ましいとされていますが、必須ではありません。

ただし、有期契約社員及びパート社員については、「昇給の有無」、「賞与の有無」及び「退職金の有無」については必須記載事項となっています(有期パート労働法6条1項、同施行規則2条1項)ので注意が必要です。

もっとも、有期パート社員以外であっても、賞与と退職金については、労働者の関心も強いため、労働条件通知書に記載しておくことをお勧めします。また、昇給の有無についても、労働者の関心が強いといえますし、昇給のみならず「降給」の可能性も含めて記載しておく意味がありますので、記載を推奨します。

退職(解雇)に関する事項 必須

退職に関する事項(解雇事由を含む)は、書面による労働条件明示の必須の事項です(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要があります。

退職の事由及び手続、解雇の事由等を明示しなければならないとされています(平11・1・29基発第45号)。

もっとも、当該明示すべき事項の内容が膨大なものとなる場合は、当該労働者に適用される就業規則上の関係条項名を網羅的に示すことで足りるとされています(平11・1・29基発第45号)。

なお、試用期間中に社員として不適格であると判定された場合は本採用を拒否(解雇)することが可能です。退職(解雇)に関する事項として、ここに本採用を拒否する事由を具体的に定める場合もあります。

有期・パート社員の相談窓口 必須

有期・パート社員については、雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口が必須記載事項となっています (有期パート労働法6条1項、同施行規則2条1項)。

雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口として、部署や連絡先を記載する必要があります。

苦情を含めた相談に応じることができる窓口であれば、窓口等は組織であるか、個人であるかは問いません。名称も問われません。本社人事部でもよいですし、現場マネージャーでも問題ありません。パート有期労働法16条の相談のための体制整備の一環となります。

その他 任意

以下の事項については、必須ではありませんが、労働条件通知書に記入することが望ましいとされています。

□ 中小企業退職金共済制度等の加入状況

□ 労働者に負担させるべきものに関する事項

□ 安全及び衛生に関する事項

□ 職業訓練に関する事項

□ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項

□ 表彰及び制裁に関する事項

□ 休職に関する事項等の制度

雇用契約書兼労働条件通知書については労務専門の弁護士へご相談を

労務専門弁護士に事前に相談することの重要性

従業員の生涯年収は約2億円と言われています。従業員には労働法の保護が与えられていますので、一旦定められた労働契約は会社が一方的に変更することはできません。

つまり、従業員との間における、後で変更不可能な、2億円の契約、それが労働条件通知書なのです。10名の正社員を雇えば20億円の契約になります。

しかし、労働契約書や労働条件通知書を、取り交わしていない、取り交わしたが内容に不備があることから、後になってトラブルに発展している例は後を絶ちません。

世の中の人事労務トラブルは、労働契約書、労働条件通知書、就業規則さえ正しく作成していれば回避できたトラブルばかりなのです。

労働条件通知書や就業規則をおろそかにしたばかりに、後でトラブルになり、莫大な金額の未払残業代や損害賠償金を支払わされることもあるのです。

また、隙のある労働条件通知書や就業規則につけ込んで、労働組合や労働弁護士が介入されている事例も後を絶ちません。

リスクを回避するためには、労務専門の弁護士に事前に相談することとお勧めします。

労務専門の吉村労働再生法律事務所が提供するサポート

当事務所は、労務専門の事務所として試用期間中の解雇に関しお困りの企業様へ以下のようなサポートを提供してます。お気軽にお問い合わせください。

労務専門法律相談

専門弁護士に相談することが出来ます。法的なリスクへの基本的な対処法などを解決することができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「3 労務専相談」をご参照ください。

就業規則作成・労務制度の診断(人事・労務ドック)

貴社の労務制度を診断させて頂いた上で、当事務所オリジナル「会社を守る就業規則」を貴社に完全カスタマイズして提供します。また、「会社を守る就業規則」は提供後3年間は法改正・判例変更に応じた無料アップデート提供(顧問契約先は期間の定めなく無料アップデート)します。

もちろん、貴社に完全カスタマイズした雇用契約書兼労働条件通知書、誓約書などもパッケージに含まれています。

これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「11 就業規則作成・労務制度の診断」をご参照ください。

労務専門顧問契約

人事労務は企業法務のリスクの大半を占めます。

継続的に労務専門の弁護士の就業規則のチェックや問題社員に対する対応、労働時間制度や賃金制度についてのアドバイスを受けながら社内の人事労務体制を強固なものとすることが出来ます。

また、顧問契約先には就業規則等の規程類を無償または相当に減額した費用にて提供しています。

これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

労務専門弁護士の顧問契約 をご参照ください。

まとめ

以上おわかりいただけましたでしょうか。

今回は、労働契約書・労働条件通知書の記載事項と書式・フォーマットについて説明させて頂きました。

労働契約書や労働条件通知書は、まさに雇用関係のスタート地点において、労使双方が、雇用契約内容を確認するための文書です。

この地点で見解の相違や齟齬が生じますと、その後の良好な雇用関係ひいては信頼関係も危ういものとなってしまいます。

従業員との間で、無駄なトラブルを回避し、信頼関係を強固にして同じ方向に向かっていくには、雇用契約書兼労働条件通知書の適切な整備が必須であることをご理解頂ければ幸いです。

参考裁判例

採用の際に労働条件について不十分な説明しか受けていなかった場合に損害賠償責任が生ずると判断した例

火災海上保険事件(東京高判平成12年4月19日(労判787号35頁))

(事案の概要)

Xは,Y会社が求人広告誌に出した,「89,90年既卒者を対象として,もう一度新卒と同様に就職の機会を持っていただく制度があります。もちろんハンディはなし。たとえば,89年卒の方なら,89年に当社に入社した社員の現時点での給与と同等の額をお約束します」という記事をみて,Y会社に応募し中途採用された。事前の説明会で示された書面では,採用後の労働条件について,各種手当の額は表示されていたが,本給については具体的な額を示す資料は提示されなかった。その後,Xは労働契約を締結し入社した。Xは,Y会社の運用基準により,新卒同年次定期採用者の下限に格付けられていたが,そのことを1年後に初めて知らされた。Xは,労働基準監督署にY会社に対する是正措置の発動を求め,これを受けて,同監督署はY会社への行政指導を行った。その後,Xは,印刷室への配置転換を命じられたが,当初の契約内容と異なることなどを理由に拒絶した。

Xは,Y会社との間で,新卒同年次定期採用者の平均的格付による給与を支給することが雇用契約の内容となっていたと主張して,未払い賃金の支払いを求め,さらに雇用契約違反の誤った格付により貸金差別等を受けて精神的苦痛を受けたとして慰謝料の支払い等も求めて訴えを提起した。1審は,Xの請求を棄却したので,Xは控訴した

(判断要旨)

(1) 求人広告は,それをもって雇用契約の申込みの意思表示と見ることはできないし,その記載自体から,本件雇用契約がX主張の内容をもって成立したとはいえない。

(2) Y会社の人事担当責任者によるXへの説明は,内部的にすでに決定している運用基準の内容を明示せず,かつ,Xをして新卒同年次定期採用者と同等の給与待遇を受けることができるものと信じさせかねないものであった点において不適切であり,そして,Xは入社時において前記のように信じたものと認めるべきであるが,なお,Y会社とXとの間に,本件雇用契約上,新卒同年次定期採用者の平均的格付による給与を支給する旨の合意が成立したものと認めることはできない。

(3) Y会社は,内部的には運用基準により中途採用者の初任給を新卒同年次定期採用者の現実の格付のうち下限の格付により定めることを決定していたにもかかわらず,Xら応募者にそのことを明示せず,就職情報誌での求人広告や社内説明会等の説明において,応募者をしてその平均的給与と同等の給与処遇を受けることができるものと信じさせかねない説明をしていたのであり,これは,労基法15条1項に規定するところに違反するものというべきであり,そして,雇用契約締結に至る過程における信義誠実の原則に反するものであって,これに基づいて精神的損害を被るに至った者に対する不法行為を構成する。また,Y会社は,Xに対し,雇用契約締結の過程における説明および印刷室への配置転換の点において不法行為を行ったものと認めるべきであるところ,本件に現れた一切の事情を総合考慮して,Xが被った精神的損害を慰謝すべき金額は,金100万円が相当である。

(コメント)

本件のように,会社側において求人広告や会社説明会の際に誤解を招くような言動があったとしても,使用者が労働条件についての明確な意思表示をしていない場合には,労働者が信じた内容の労働契約が成立したと認められません(判旨①,②)。

ただし,その場合でも,労働契約締結過程における信義則に反するとして,使用者に損害賠償責任が認められる可能性はあります。本件では,報復的な配転等があったので,その点も損害賠償額において考慮されたと思われます。