厚生労働省令の改正により2024年4月1日から労働条件通知書を変更する必要があります。変更ポイントを労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説します。

令和5年5月30日、労働基準法施行規則などの厚生労働省令の改正が行われ、労働条件通知書における記載事項も2024年4月1日から変更されることになりました。

変更ポイントを労働問題専門の弁護士が分かりやすく解説するとともに、書式・ひな形をご提案致します。

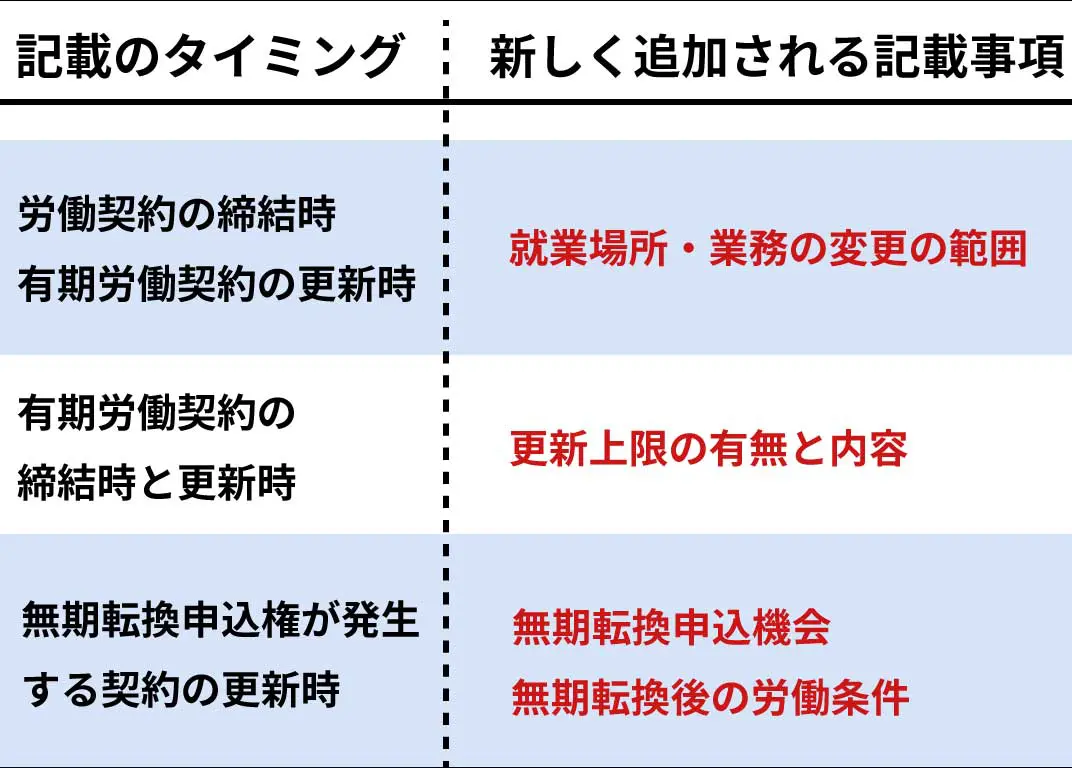

変更ポイント全体像

2024年4月1日以降の変更のポイントは、以下の新しい記載事項が追加されることになります。

以下、各記載事項のポイントについて説明します。

就業場所・業務の変更の範囲

変更内容

改正前も従来より「就業場所」「業務内容」については、書面による労働条件明示の必須の事項でした(労基法15条1項後段、労基則5条)ので、必ず記載する必要がありました。

通常は、「雇入れ直後の就業の場所」「雇入れ直後の担当業務」を記載することが多かったと思われます。

しかし、2024年4月1日以降は、新たに「変更の範囲」を明記する必要があります。

以下、就業場所・業務に「限定がない場合」、「一部に限定がある場合」、「限定がある場合」に分けて、具体例を説明します。

厚生労働省の記載例では、「(雇入直後)」という文言が記載されておりますが、この文言は必須ではなく、省略可能です。「就業場所」「従事する業務の内容」という項目を記載し、そこに具体的な、就業場所や業務内容を記載すれば足ります。例えば、雇入直後の従業員については、この記載をもって、雇入直後の就業場所・業務内容であることは明らかであり、途中で契約変更する社員については、契約変更時点における就業場所・業務内容であると解釈できます。従って、(雇入直後)という文言は必ずしも必要ない、ということになります(2024年1月23日に東京中央労働基準監督署に確認済み)。

就業場所・業務に限定がない場合

就業場所

| (雇入直後)東京営業所 | (変更の範囲)会社の定める営業所 |

| (雇入直後)埼玉支店 | (変更の範囲)海外( イギリス・アメリカ・韓国の3 か国) 及び全国( 東京、大阪、神戸、広島、高知、那覇) への配置転換あり |

| (雇入直後)本店及び労働者の自宅 | (変更の範囲)本店及び全ての支店、営業所、労働者の自宅での勤務 |

| (雇入直後)福岡事務所及び労働者の自宅 | (変更の範囲)会社の定める場所( テレワークを行う場所を含む) |

※ あらかじめ就業規則でテレワークについて規定されているなど、テレワークを行うことが通常想定されている場合は、就業場所としてテレワークを行う場所が含まれるように明示する必要があります。「通常想定される」とは、明確な定義はないものの、

従事すべき業務

| (雇入直後)原料の調達に関する業務 | (変更の範囲)会社の定める業務 |

| (雇入直後)営業 | (変更の範囲)会社内での全ての業務 |

| (雇入直後)店舗における会計業務 | (変更の範囲)全ての業務への配置転換あり |

就業場所・業務の一部に限定がある場合

就業場所

| (雇入直後)池袋支店 | (変更の範囲)東京23区内 |

| (雇入直後)浦和営業所 | (変更の範囲)埼玉県内 |

| (雇入直後)東京本社 | (変更の範囲)東京本社、大阪支社及び名古屋支社 |

| (雇入直後)新宿営業所 | (変更の範囲)原則、東京都内 (ただし、関東圏内に事業所が新設された場合、希望に応じて当該事業所へ異動することがある。関東圏内とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県をいう。) |

従事すべき業務

| (雇入直後)施設警備 | (変更の範囲)施設・交通警備等の警備業務 |

| (雇入直後)運送 | (変更の範囲)運送及び運送管理 |

| (雇入直後)商品企画 | (変更の範囲)本社における商品又は営業の企画業務、営業所における営業所長としての業務(ただし、出向規程に従って出向を命じることがあり、その場合は出向先に定める業務) |

| (雇入直後)介護業務 | (変更の範囲)介護業務、介護事務(介護業務とは、入所者の着替え、食事、入浴及び排泄の介助等を行うものであり、介護事務とはレセプトの作成等介護業務に関連する事務作業一切をいう) |

※ いわゆる在籍出向を命じることがある場合であって、出向先での就業場所や業務が出向元の会社での限定の範囲を超える場合には、その旨を明示するようにしてください。

完全に限定する場合(就業場所や業務の変更が想定されない場合)

就業場所

| (雇入直後)浦和営業所 | (変更の範囲)浦和営業所 |

| (雇入直後)東京本社 | (変更の範囲)変更なし |

| (雇入直後)品川オフィス及び「テレワーク規程」第5条に定める在宅勤務の就業場所 | (変更の範囲)品川オフィス及び「テレワーク規程」第5条に定める在宅勤務の就業場所 |

テレワーク就業規則

第4条テレワーク勤務とは、サテライトオフィス勤務及び在宅勤務をいう。

第5条在宅勤務とは、従業員の自宅又は自宅に準じる場所(会社が認めた場所に限る。)において情報通信機器を利用して業務を行うことをいう。

従事すべき業務

| (雇入直後)営業業務 | (変更の範囲)変更なし |

| (雇入直後)ピッキング、商品補充 | (変更の範囲)雇入直後の従事すべき業務と同じ |

| (雇入直後)配送業務 | (変更の範囲)配送業務 |

例4 一時的に限定がある場合(一時的に異動や業務が限定される場合)

就業規則で詳細を定める場合

| 就業の場所 | (雇入直後)松江支店 | (変更の範囲)会社の定める支店( ただし会社の承認を受けた場合はA ブロック内の支店。詳細は就業規則第2 5 、2 6 条参照) |

| 従事すべき業務 | (雇入直後)企画立案 | (変更の範囲)就業規則に規定する総合職の業務( ただし会社の承認を受けた場合は業務を限定する。詳細は就業規則第2 7 、2 8 条参照) |

第25条労働者が希望し、承認された場合は、一時的に勤務地域を限定する。

第26条勤務地域を限定する場合は地域を下記のブロック単位とする。

Aブロック:島根県、鳥取県、兵庫県Bブロック:岡山県、広島県、山口県

第27条総合職は企画立案、折衝調整、営業、管理業務にわたる総合的な業務を行う。

第28条労働者が希望し、承認された場合は、一時的に総合職の業務を一部限定する。

就業規則以外で限定内容を明示する場合

| 就業の場所 | (雇入直後)池袋支店 | (変更の範囲)会社の定める事業所( 育児・介護による短時間勤務中は、原則、勤務地の変更を行わないこととする。ただし、労働者が勤務地の変更を申し出た場合はこの限りではない。) |

| 従事すべき業務 | (雇入直後)品質管理・事務 | (変更の範囲)会社の定める業務( 育児・介護による短時間勤務中は、原則、業務の変 更を行わないこととする。ただし、労働者が業務の変更を申し出た場合はこの限りではない。) |

変更の理由

従来は、就業場所や業務内容について、には雇い入れ当初の就業場所・業務内容を記載することがよくありました。特定の就業場所や業務内容を記載したとしても、特に限定して合意したという事情がなく、就業規則に「会社が業務の都合により異動を命ずることがある」という配転の規定がある場合は、就業場所や職種・業務内容を変更をすることが可能でした。

ところが、特定の就業場所や業務内容が記載されていることを理由に労働者が「勤務地限定の特約があった」「職種・業務内容の限定合意があった」として、配転命令を拒否するなどトラブルになることがありました。

そこで、就業場所・業務内容の限定の有無や変更等をめぐる紛争を未然に防止するために、労働条件明示事項として追加されることになりました。

変更が与える実務に影響及び注意点

今同の改正により.各企業は.契約締結時(更新時を含む)において.就業場所および業務の変更の範囲を明示する必要が生じます。

すなわち、後から限定合意の有無や範囲に関する主張をすることは基本的にはできなくなり、契約を締結する段階において、限定合意をするか否かを決めなければなりません。

その検討にあたっては限定合意をした場合の効果を考慮したうえで,当該社員について限定合意をすべきか否かを判断すべきです。

特に正社員(無期フルタイム)については,数十年単位での長期間の勤務状況を予測することが容易ではなく,限定合意があったとしても企業側は,限定された就業場所の廃止等を理由に解雇が直ちに正当化されるわけではなく、慎重な対応を求められることが多いこと等も考慮するべきです(休職の場合の復職判断についても同様です。)。これらのことを考えると、かなり専門性の高い業務である場合や正社員と限定正社員の分類が明確に確立している等の状況を除き、正社員(無期フルタイム)については,基本的には限定合意をせずに労働契約が締結することが考えられます。具体的には、即戦力のスペシャリストを高待遇で中途採用する場合などに限定することが考えられます。

他方で、近年は、社員側から就業場所や業務内容を限定する要望が出てきている状況等があり、勤務地限定・業務限定とすることが採用面や社員の定着面でメリットがあることも否定できません。

そこで、限定合意をすることについて企業にとって実質的なデメリットがない(具休的には配転させられないとしても問題はない,更新上限がある有期契約であり見通しが立つ等)状況であれば積極的に限定合意を活用することもあり得ると考えます。

ただし,有期契約であるとしても無期転換の可能性があること、同一労働同・一賃金との関係では,不合理な待遇差となっていないかの事前の確認も必要となることには注意してください。

更新上限の有無と内容

変更内容

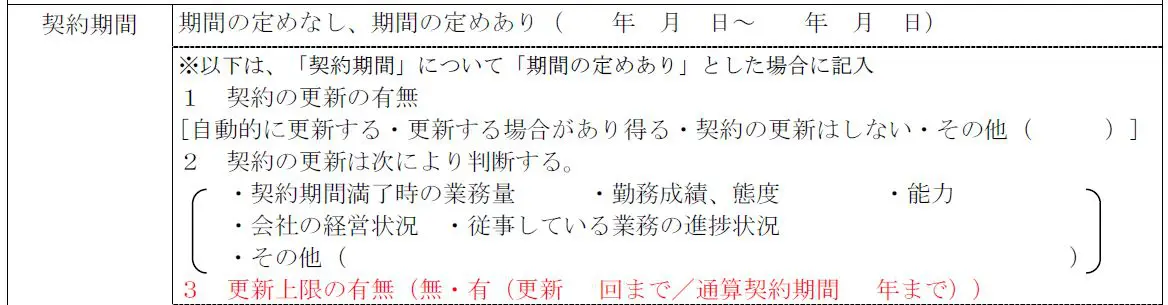

厚生労働省令(労基則5条1項1号の2)の改正により、2024年4月1日以降、有期労働契約の社員について,通算契約期間又は有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を労働条件通知書で明示することが必要です。

例えば.上限を3年とする場合,これまでは口頭で上限を説明するのみとの対応もありました。

しかし,2024年4月1日以降は、上限を3年とする場合,契約締結時(更新時を含む)に「通算契約期間の上限は3年とする」等を書面等において明示しなければなりません。

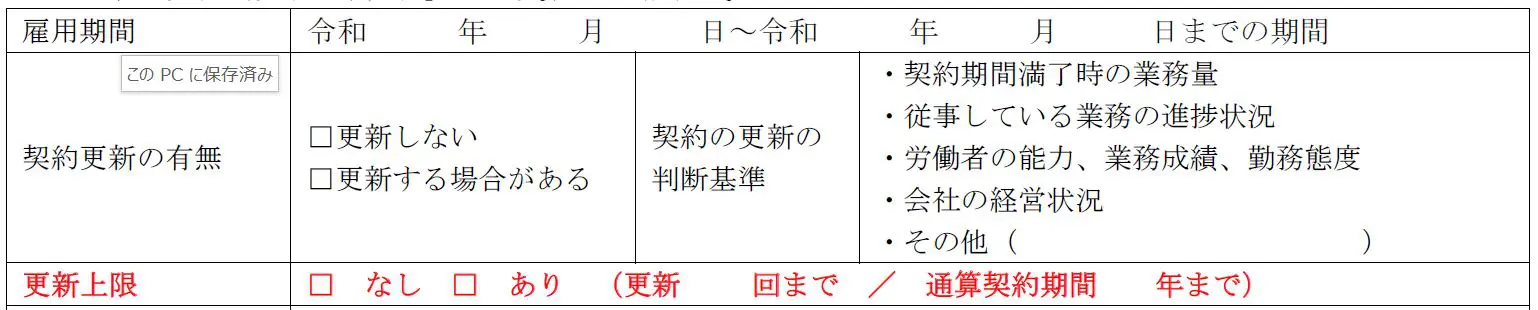

更新上限に関する労働条件通知書の記載例

「通算契約年数は4年まで」など

更新上限に関する厚生労働省のモデル労働条件通知書の記載例

更新上限を新設・短縮しようとする場合の説明義務

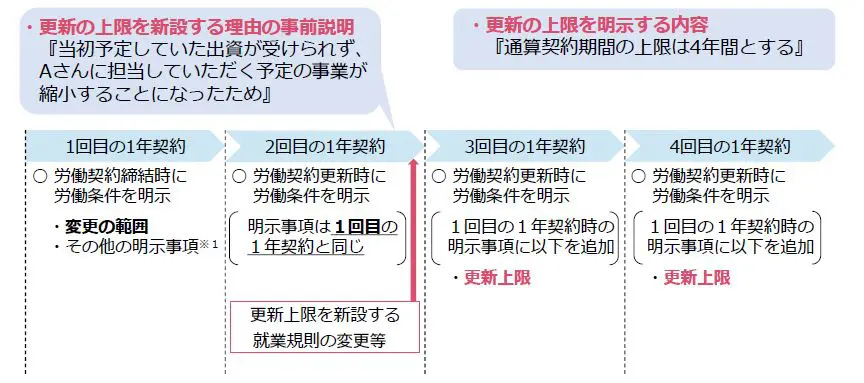

また、下記のように1回目およびそれ以降の更新時(契約の変更時を含む)に,上限を新設または引き下げる場合,あらかじめ理由を説明することが求められるようになります(改正雇止め告示)。

ⅱ 最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合

例えば、これまで.最初の契約締結時および1回目・2回目の契約時には「更新する場合があり得る」等とのみ記載し, 3回目の契約時から「通算契約期間の上限は4年とする」との記載にして更新上限を設ける場合、2024年4月1日以降は、新たに上限を設けるものとして,あらかじめ理由を説明しなければならなくなります。

ご注意 ただし、更新時に,上限を設定する運用(不更新条項を入れる運用を含む)については、社員に説明をして、社員の同意を得たとしても,更新上限が無効となる場合があります。更新上限を付けたとしても、更新の合理的期待を失わせるものではないと判断され、雇止めができないケースがあるのです。

裁判例でも途中から上限条項によって更新の合理的期待が減殺されるものではないと判断された例(博報堂事件 福岡地判令和2年3月17日)もあります(逆の結論の例として、日本通運事件 東京高判令和4年11月1日判決)。

不更新条項・更新上限については詳しくはこちら

変更の理由

有期労働契約の更新期間や更新回数の上限を定める場合、これまでは労働条件通知書や労働契約書に記載することは必須ではありませんでした。

そのため、契約更新について、上限を定める場合についても、口頭で上限を説明するのみとの対応もありました。また、最初の契約では更新上限についての記載はしなかったものの、途中から更新上限(「これを最後の更新とする」「今後更新しない」など)の記載をする場合もありました。

しかし,更新の上限の記載は、雇止め(期間満了での契約不更新)の可否の判断に大きな影響を及ぼすため、雇止めの有効性についてトラブルになることも多くありました。

そこで、有期労働契約の更新をめぐるトラブルを未然に防止するために、2024年4月1日以降は、上限を定める場合,契約締結時(更新時を含む)に更新上限を書面等において明示することが義務化されました。

また、有期労働契約の更新のタイミングで更新上限を新たに設けまたは引き下げる場合,あらかじめ理由を説明することが求められるようになりました。

変更が使用者に与える影響及び注意点

有期労働契約に関するこれまでの実務は次のとおりでした。

(1)契約締結時当初から不更新条項を明示的に付している場合

この場合は,原則として,更新に対する合理的期待は否定され,期間満了時の雇止めも有効となります。

(2)契約更新時から不更新条項を付ける場合

契約当初は更新上限や不更新条項を定めていなかったが、その後の契約更新のときに不更新条項を付ける場合、雇用契約書にサインをもらっただけでは、当然には雇止めはできません。もっとも、① 有期雇用契約の労働者に対して、不更新(最後の更新)となる理由や事情を十分に説明する、② 検討のゆとりを与え、代償措置も検討する、③ 書面による合意を取得するといった配慮をすることで、雇止めが有効となることもある。

不更新条項・更新上限については詳しくはこちら

2024年4月1日以降からの変更により、次のような影響が想定されます。

(1)契約締結時当初から不更新条項を明示的に付している場合

この場合は,原則として,更新に対する合理的期待は否定され,期間満了時の雇止めも有効となります。

→ 労働条件通知書に最初の契約のタイミングで更新上限を明記し、更新のタイミングでも明記ておく必要あり!

(2)契約更新時から不更新条項を付ける場合

契約当初は更新上限や不更新条項を定めていなかったが、その後の契約更新のときに不更新条項を付ける場合、雇用契約書にサインをもらっただけでは、当然には雇止めはできません。もっとも、① 有期雇用契約の労働者に対して、不更新(最後の更新)となる理由や事情を十分に説明する、② 検討のゆとりを与え、代償措置も検討する、③ 書面による合意を取得するといった配慮をすることで、雇止めが有効となることもある。

→ 契約更新時から不更新条項を付ける場合は、①の説明は必須となり、この説明がなければ認められない!

その他の注意点として、「更新上限の記載をしないと、上限がないことを積極的に示していると受け止められる可能性があり、更新への期待が下げ難くなり、これまで以上に更新を余儀なくされるリスクが増加する」といった指摘があります(日本法令ビジネスガイド2023.6P10 弁護士田村裕一郎他)。しかし、更新上限の記載をしなければ、更新上限がないことを意味するに過ぎず、だからといって無制限に更新することは意味せず、それだけで更新への期待が増えるということにはならないと考えます。更新を余儀なくされるリスクが増えるとは言えないと考えます。

有期社員の無期転換権

変更内容

厚生労働省令(労基則5条1項1号の2)の改正により、2024年4月1日以降、有期労働契約の社員について「無期転換申込権」が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨(無期転換申込機会)及び無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

初めて無期転換申込権が発生する有期労働契約が満了した後も有期労働契約を更新する場合は、更新のたびに、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件の明示が必要になります。

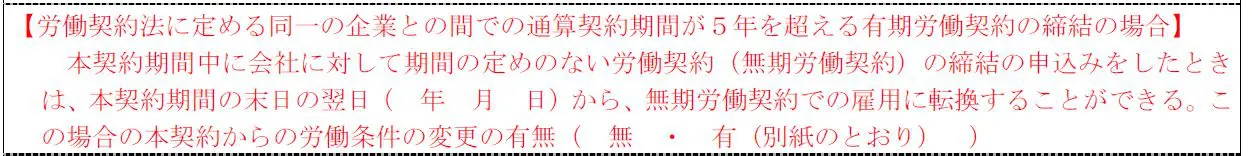

厚労省が公表する記載例

具体的には、厚生労働省のモデル労働条件通知書では、以下の記載がサンプルとされています。

ただし、上記記載が「5年を超える雇用契約継続の期待を持たせること」の可能性は否定できません。もっとも、「雇用継続への期待の有無・程度」は、この記載が決定的要素又は重大な要素となるわけではありません。(1) 更新の回数,雇用契約の通算期間、(2) 更新時の手続の厳格性の程度、(3) 契約内容、(4) 従事している業務内容、(5) 職務上の地位、(6) 採用面接時や雇用期間中の説明状況、(7) 他の有期雇用労働者に対する対応、などの要素を総合考慮して,個々に判定されます。よって、他の要素の部分をしっかり対応頂く(例えば、契約更新手続はしっかり行う、問題ありそうな方には契約更新が当たり前ではないことを明確に伝えるなど)ことで、上記記載でも特段の問題はないと考えます。

無期転換後の労働条件の明示

無期転換後の労働条件に、(契約期間が無期となること以外に)変更がない場合は、上記記載例のとおり、「労働条件の変更の有無」を「無」に○を付ければ、それをもって明示したことになります(2023年9月7日 厚生労働省労働関係法課へ電話で確認済み)。

これに対して、無期転換後に労働条件の変更がある場合は、以下の事項について明示することが必要です。

- 契約期間

- 就業の場所・従事すべき業務

- 始業・終業時刻、所定外労働の有無、休憩時間、休日、休暇等

- 賃金(退職手当を除く)の決定、計算および支払いの方法、賃金の締め切り及び支払時期、昇給に関する事項

- 退職に関する事項(解雇の事由を含む)

- 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算および支払いの方法ならびに退職手当の支払いの時期に関する事項

- 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与等および最低賃金額に関する事項

- 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項

- 安全および衛生に関する事項

- 職業訓練に関する事項

- 災害補償および業務外の傷病扶助に関する事項

- 表彰および制裁に関する事項

- 休職に関する事項

注意点

- 上記⑥~⑬については、当該定めをしない場合は明示不要

- 上記①~④の赤字の部分と無期転換申込機会については、書面の交付等の方法で明示することが必要

- 無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換後の労働条件の明示が必要

変更の理由

無期転換権の制度が導入されているものの、厚労省の調査によれば無期転換申込権の行使の割合は3割程度とされており、無期転換ルールに関する知識がある者の割合も有期労働者のうち4割程度とされています(厚生労働省「有期労働契約に関する実態調査(個人)」(令和3年1月1日調査時点))。

そこで、厚生労働省として、無期転換権の行使の機会を増加させることを狙いとして、労働条件通知書での明示が必要とされました。

また、無期転換権行使の労働条件については、法律では従前の労働条件となることが明記されていますが、別段の定めがある場合はそれに従うことになっており、その点が曖昧であるためにトラブルになることもありました。

そこで、無期転換権行使後の労働条件を明確にさせることにより、トラブルを未然に防止し、かつ、無期転換権を行使するか否かの判断材料を与えることにより無期転換権行使の拡大を狙う目的があります。

変更が与える実務に影響及び注意点

無期転換権が契約更新のタイミングで労働条件通知書の必須記載事項となりましたので、無期転換する社員が増加することが予想されます。

使用者としては、無期転換する社員が増えることを前提に、就業規則等の整備が必要となります。

また、無期転換後の労働条件については、「別段の定め」がない限り、契約期間を除き同一の労働条件となります。

この「別段の定め」については①就業規則において定められる場合,②個別契約において定められる場合がありますが、今回の改正で労働条件通知書での記載が必須となり、記載なき場合は、「別段の定め」の存在を主張することが認められないリスクがあります。

特に、別段の定めが、有期労働契約の労働者にとって不利益な場合などには注意が必要です。

無期転換後の労働条件の変更については

労働条件通知書の書式・ひな形

労働条件通知書の作成方法について詳しくは

【2024月1日改正対応】5分でわかる!労働条件通知書の作り方【書式・ひな形あり】

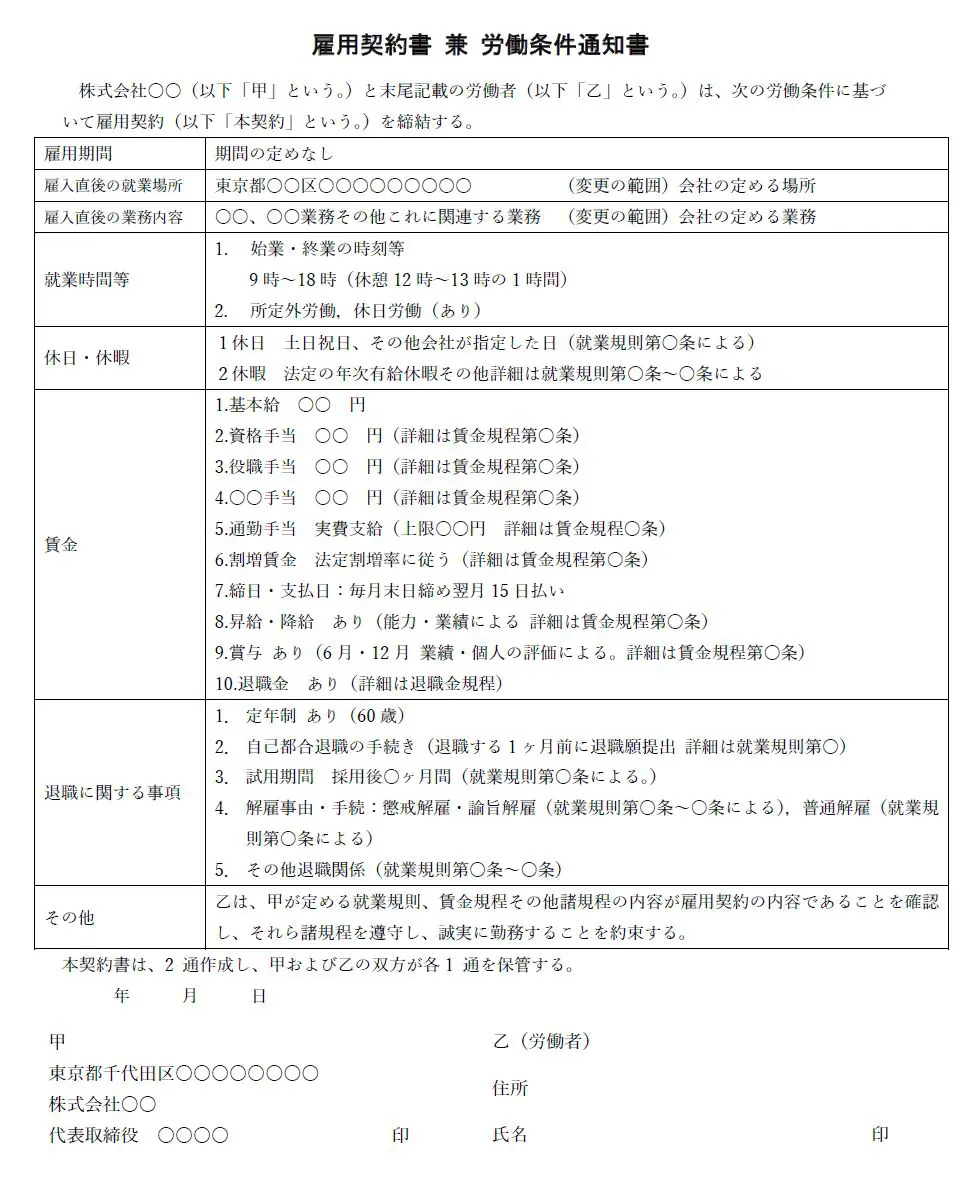

雇用契約書兼労働条件通知書(正社員シンプル版)

正社員を対象とした、労働条件明示義務(労基法第15条)を充足しながらも、必要最小限度のシンプルなバージョンです。

労働条件通知書兼労働契約書_正社員シンプル版

労働条件通知書兼労働契約書_正社員シンプル版無料 Wordファイルを入手

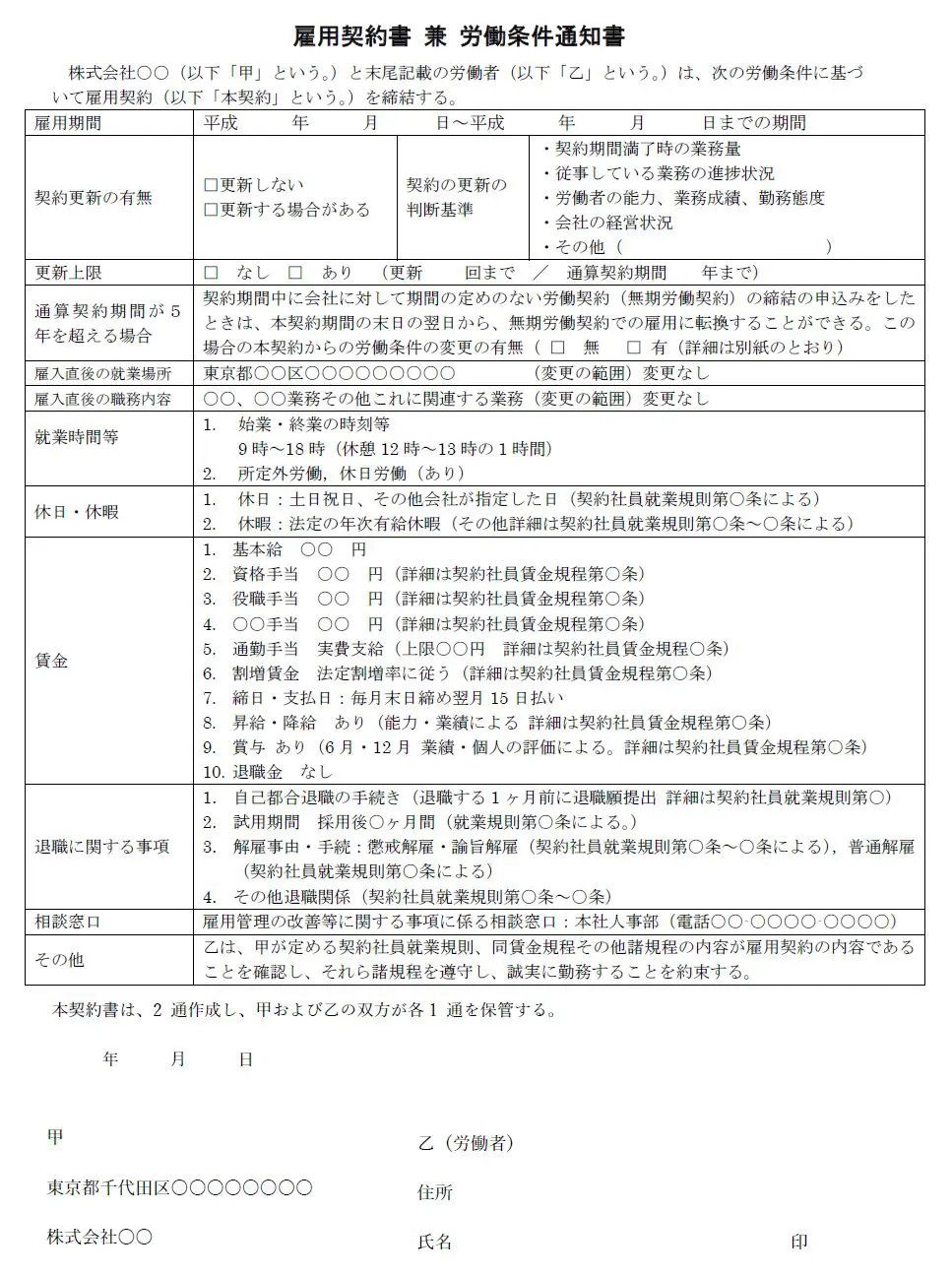

雇用契約書兼労働条件通知書(有期_契約社員)

契約社員を対象とした、労働条件明示義務(労基法第15条)を充足しながらも、必要最小限度のシンプルなバージョンです。

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_契約社員)_通算5年以内

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_契約社員)_通算5年以内無料 Wordファイルを入手

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_契約社員)_通算5年超

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_契約社員)_通算5年超無料 Wordファイルを入手

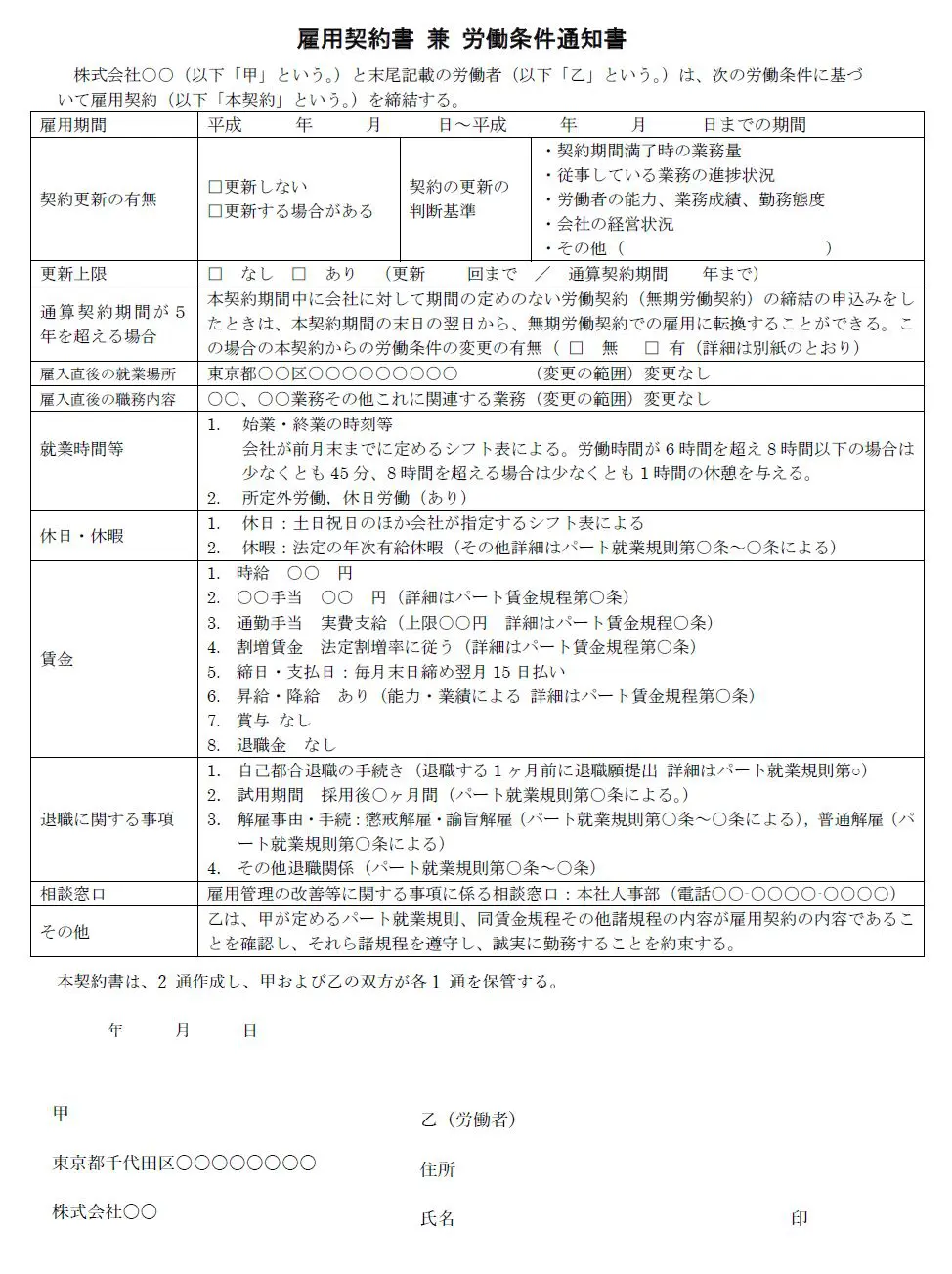

雇用契約書兼労働条件通知書(有期_パート社員)

パート社員を対象とした、労働条件明示義務(労基法第15条)を充足しながらも、必要最小限度のシンプルなバージョンです。

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年以内

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年以内無料 Wordファイルを入手

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年超

雇用契約書 兼 労働条件通知書(有期雇用_パート社員)_通算5年超無料 Wordファイルを入手

最新の労働条件通知書(厚生労働省)について

最新版(2024年4月1日以降)の厚労省モデル労働条件通知書は以下のとおりです。