②次に,不更新事由に該当する雇止めの理由やそれを裏付ける事実関係や証拠を確認します。特にトラブルになりそうな労働者に関しては,雇止めを強行したとしても事後の紛争に耐えうるかを慎重に検討します。

③労働者に対して期間満了による契約終了(雇止め)を通知(3回以上更新、通算1年以上になっている者には30日前予告)し,退職日までの勤務(引継)や退職手続(貸与物の返還,社会保険手続関係)を進めます。必要に応じて雇止め理由証明書を発行します。

法的に雇止めが認められない可能性がある場合は,事案に応じて,上乗せ退職金や解決金を提示して合意による退職を得るなど柔軟な対応をすることも検討する

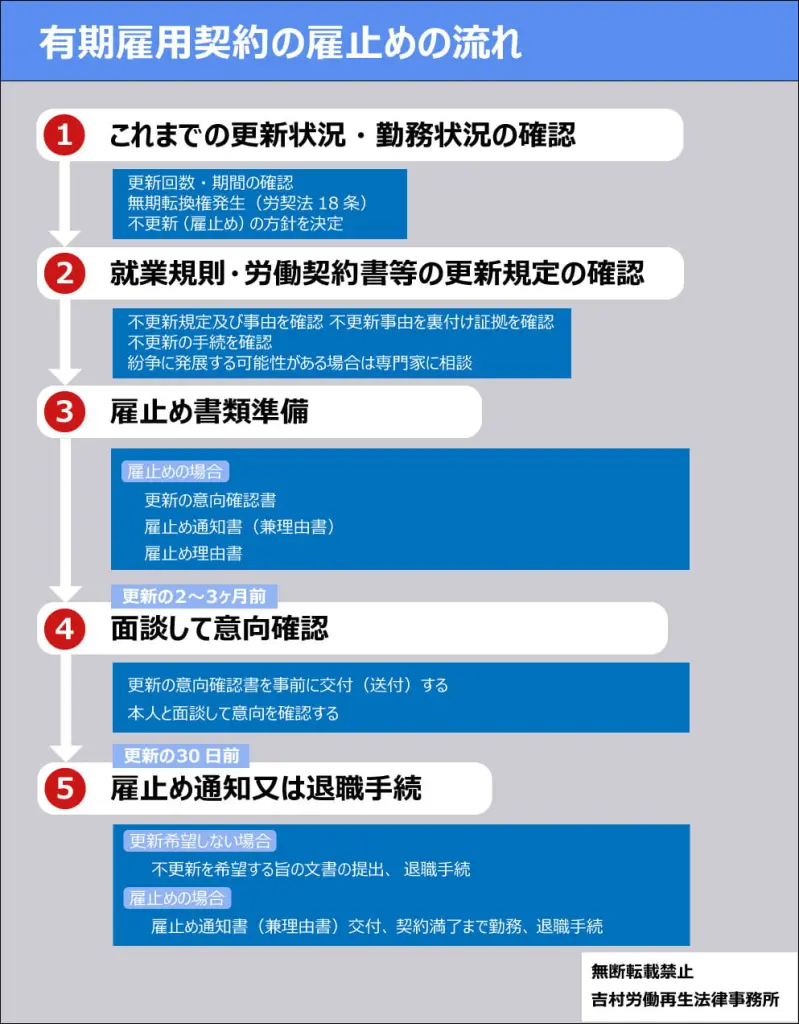

雇止めの手続の流れの全体像

まずは、雇止めに至る手続の全体像を見てみましょう。

このような流れになりますが、以下、各段階について説明します。

① 更新状況・勤務状況の確認

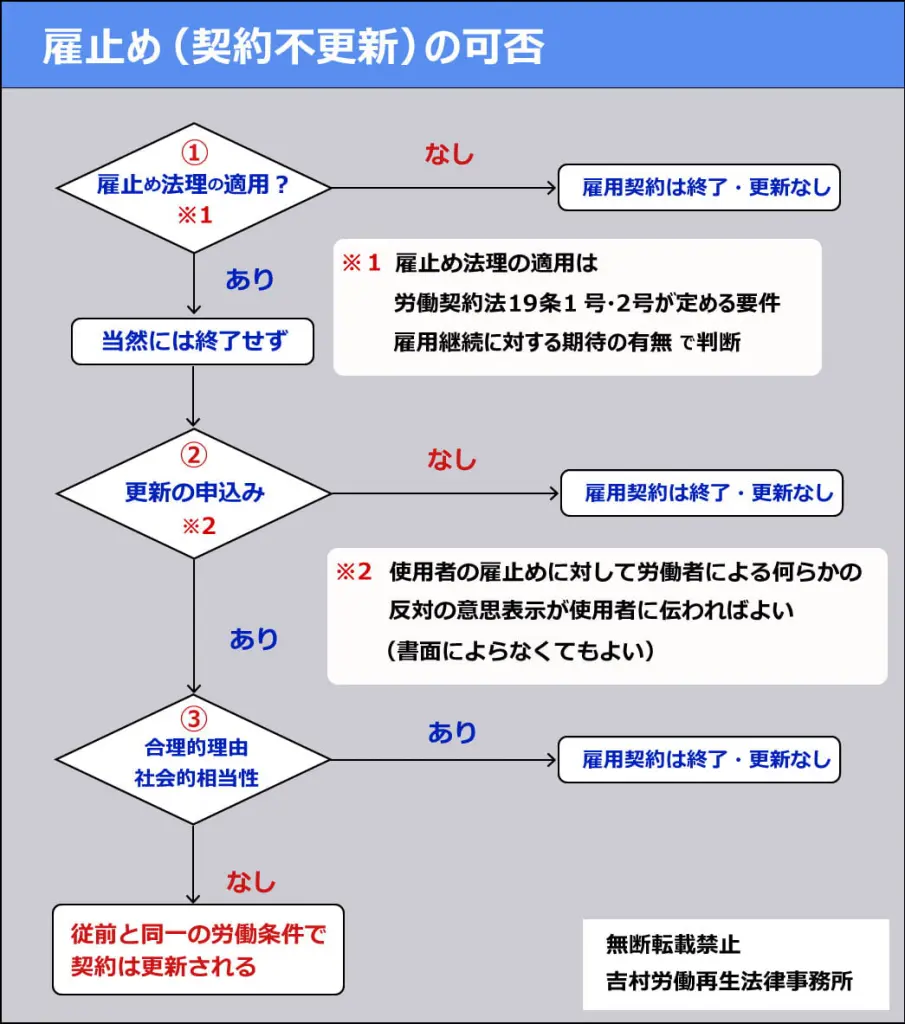

有期労働契約においては,労働契約は期間満了とともに自動的に終了するのが原則です。しかし、正社員と同様の内容の業務に就いていた場合や、更新を何回も続けて相当長期間にわたって働いていた場合、あるいは、「ずっと働いて欲しい。」と言われていた場合など一定の条件があれば、雇止めをしたとしても,労働契約法第19条により法律上契約が更新される場合があります。

そこで,労働契約法第19条の適用があるか否かを確認する必要があります。

詳細はこちら

・更新状況(回数・期間)の確認

・労働契約法第18条の無期転換権の発生の有無

・更新・不更新の方針,労働契約書や就業規則の更新条項,不更新事由

・不更新事由に該当する雇止めの理由やそれを裏付ける事実関係や証拠

これらの確認により、雇止めをするとした場合に雇止め法理(労働契約法19条)の適用がある労働者か否かを確認しておきます。

勤務状況については、業務量、勤務態度不良,健康状態,不正行為,職務不適格等を確認し、更新・不更新の方針を決定します。

また、有期雇用契約が反復更新されて5年を超えた場合には労働契約法18条1項に基づく無期転換権が発生します。その権利の対象者か否かも確認し、権利行使に備えます。

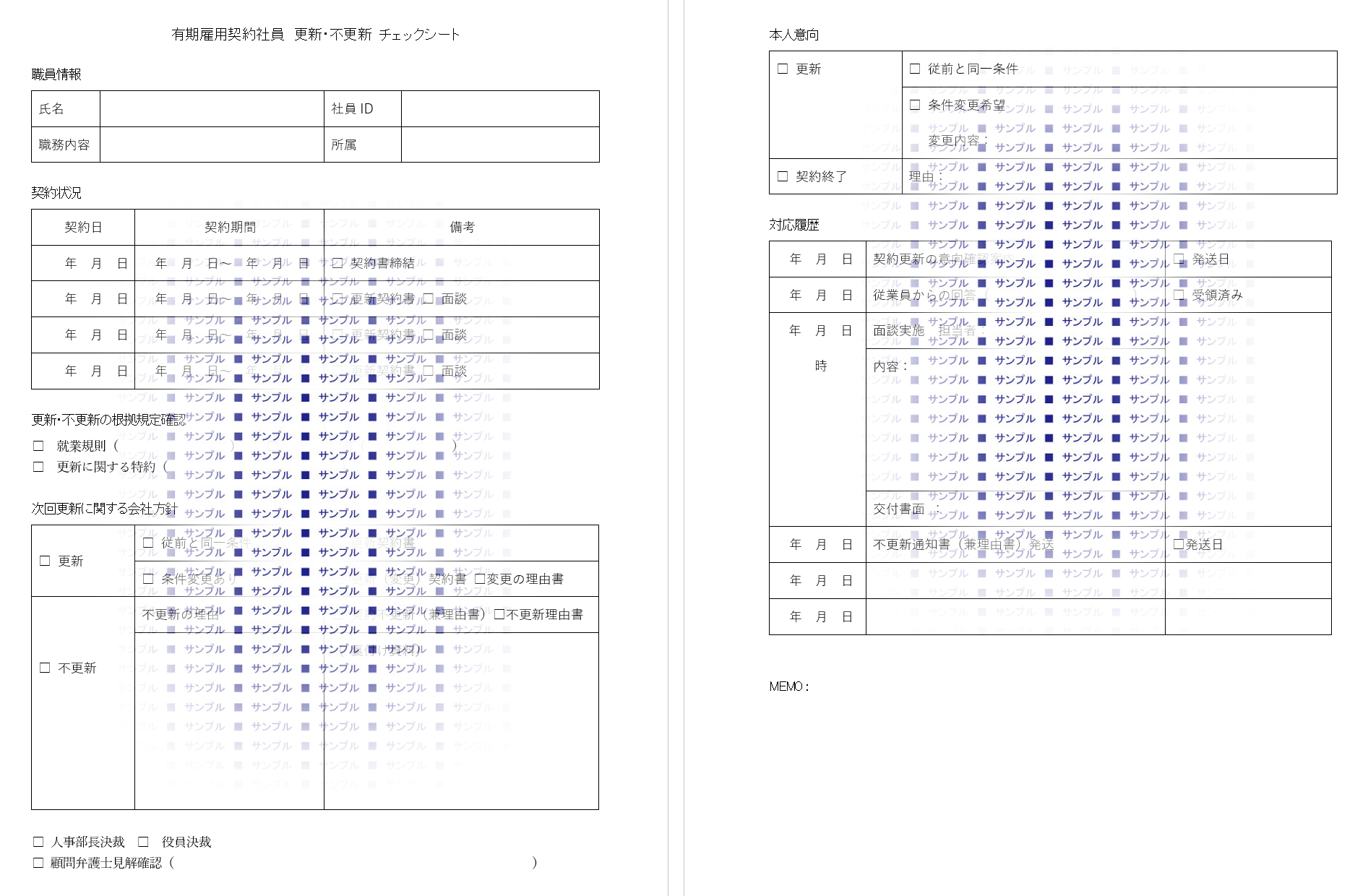

確認に便利な雇止めチェックシートをご利用ください

便利な書式(透かしなし)はこちらから

有期雇用契約社員更新・不更新 チェックシート

有期雇用契約社員更新・不更新 チェックシート無料 Wordファイルを入手

② 就業規則・労働契約書等の更新規定を確認

不更新(雇止め)の方針の場合、その根拠規定を確認します。

具体的には、不更新事由(理由)が就業規則・労働契約書に定められている場合はその内容を確認します。

また、一定の事由が発生した場合は当然に自動更新するといった定めがなされていないかを確認します。当然に更新する規定があると雇止めの支障になります。

③ 更新・不更新の書類を準備します

労働者の更新の意向を確認する文書を準備します。

不更新(雇止め)とする場合は、不更新通知書(兼理由書)を準備します。

また、雇止めの理由証明書の発行を求められることに備えて予め理由書も準備しておいた方がよいでしょう。

書式は下に掲載していますのでそちらを参照してください。

④ 本人との面談して意向確認

(1) 意向を確認する文書の送付

本人と面談し、まずは更新の意向を確認します。

タイミングとしては、ゆとりをもって契約更新の2~3ヶ月前に行うべきです。

本人が更新しないことを表明する場合は、期間満了で契約は終了し退職となります。

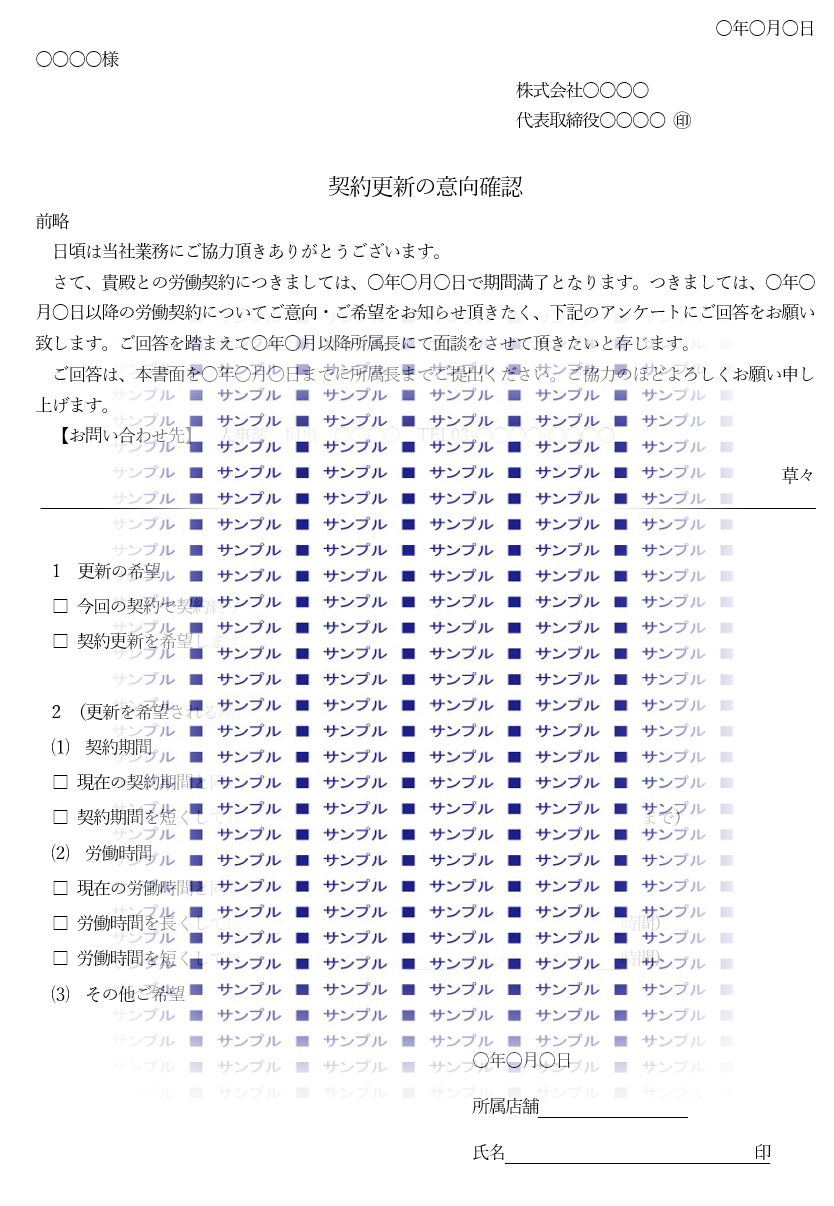

具体的には、次のような書面を事前に交付して、意向の確認を行うとスムーズに進みます。

ポイント

- チェック方式で回答しやすいようにする

- 更新の希望の有無を確認する

- 更新後の契約期間・勤務日数・勤務時間数、その他希望を記載してもらう

更新満了前4~6ヶ月前に行う意向確認書

便利な書式(透かしなし)はこちらから

契約更新の意向確認

契約更新の意向確認無料 Wordファイルを入手

⑵ 本人との面談

契約を更新について本人と面談を行います。

契約不更新(雇止め)を予定する場合の面談時期ですが、本人の転職や生活への配慮から、なるべく早い段階(遅くとも契約満了2~3ヶ月前)で実施するべきです。

更新を希望しない場合

面談を行った結果,雇止めを予定していた従業員本人が更新を希望していない場合もあります。

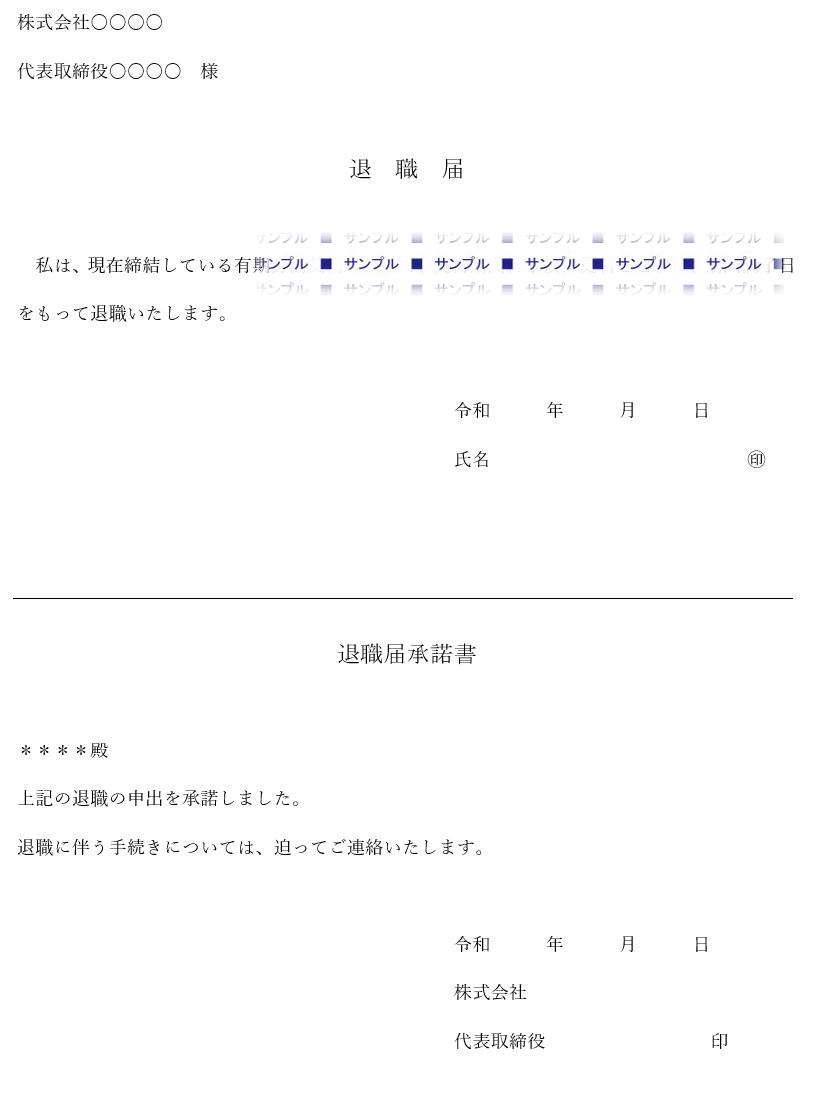

そのような場合には、不更新を希望する旨の文書を提出してもらってください。退職届でも良いでしょう。

ポイント

- 契約の更新は希望しないことを記載する

- 会社側の承諾を明らかにする

下記書式は退職届と会社の承諾を一体化したフォーマットです。

合意解約の効果を持ちます。2部作成して、お互い1部を保管します。

便利な書式(サンプル透かしなし)はこちらから

退職届(有期契約不更新・退職承諾書一体型)

退職届(有期契約不更新・退職承諾書一体型)無料 Wordファイルを入手

更新を希望する場合

面談の時点で雇止めの方針が確定している場合は、契約は更新されずに期間満了で終了となることを説明します。

多くの場合、雇止めの理由を聞かれると思います。

就業規則の更新・不更新の事由を前提に、不更新の理由を説明し、理解を得るように努めます。

期間満了による契約終了に同意する場合は、出来れば上記退職届を提出してもらいます。

もっとも、本人が拒否する場合に無理に提出してもらう必要はありません。

⑤ 雇止め通知及び退職手続

(1) 雇止め通知書(契約不更新通知書)

本人が契約更新を希望するものの、会社としては更新をするつもりがない場合は,期間満了による契約終了(雇止め)を告知します。

事後のトラブルを防止する為,雇止め通知書を作成・交付し,受領のサインを取得します。

なお、次の条件に該当する場合は、有期雇用契約を更新しない場合、少なくとも契約の期間が満了する30日前までに予告をしなければなりません(「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」平15.10.22 厚労告357)。

① 3回以上更新されている場合

② 1年以下の契約期間の有期雇用契約が更新され、最初に有期雇用契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

③ 1年を超える契約期間の雇用契約を締結している場合

※①~③に該当する場合であっても、あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合は除く

「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」は、労働契約法第14条2項に基づいて定められたものですが、位置付けとしては行政指導のための基準にすぎず、雇止めの法的効力に影響を及ぼすものではありません。通達(15.10.22基発1022001号、平20・1・23基発0123005号、平25・3・28基発0328号第6号)でも「雇止めに関する基準は、有期労働契約の契約期間の満了に伴う雇止めの法的効力に影響を及ぼすものではないこと。」と明記されています。従って、解雇予告のように契約期間満了の30日前に雇止めの予告ができなかったとしても、行政指導の対象にはなりますが、雇止めの法的効力には影響を及ぼしません。

契約不更新通知書(シンプル版)

契約を更新しないことをだけを伝えるシンプルなバージョンです。

甲野太郎 殿

契約不更新通知書

令和●年●月●日

株式会社○△商事

代表取締役 ○野△太郎 印

貴殿と当社との間では、現在有期雇用契約(期間満了日令和●年●月●日)が締結されていますが、同契約の期間満了日をもって貴殿との雇用契約は終了となりますことを通知します。

退職に伴う諸手続については、追ってご連絡いたします。

以上

ポイント

雇止めの通知に際して、雇止めの理由を記載することは必須ではありません。

雇止めの理由などは記載せず、不更新の予告のみにとどめる通知書がよい場合も多いです。

というのも、雇止めの予告をした段階でそれを受け入れる有期雇用労働者の方が大多数です。理由(通常は労働者にネガティブな事情)を記載することで労働者が感情的になりかえってトラブルに発展する場合もあります。シンプルに不更新の予告のみ告げて、理由については本人から請求があった場合に雇止め理由証明書を発行するという形で問題ありません。

もちろん、争われた場合に正当な理由を主張立証できるように準備をしておくことは重要ですが、わざわざトラブルの種になりそうな理由を記載するかは別の問題と考えます。

便利な書式はこちらから

契約不更新通知書(シンプル版)

契約不更新通知書(シンプル版)無料 Wordファイルを入手

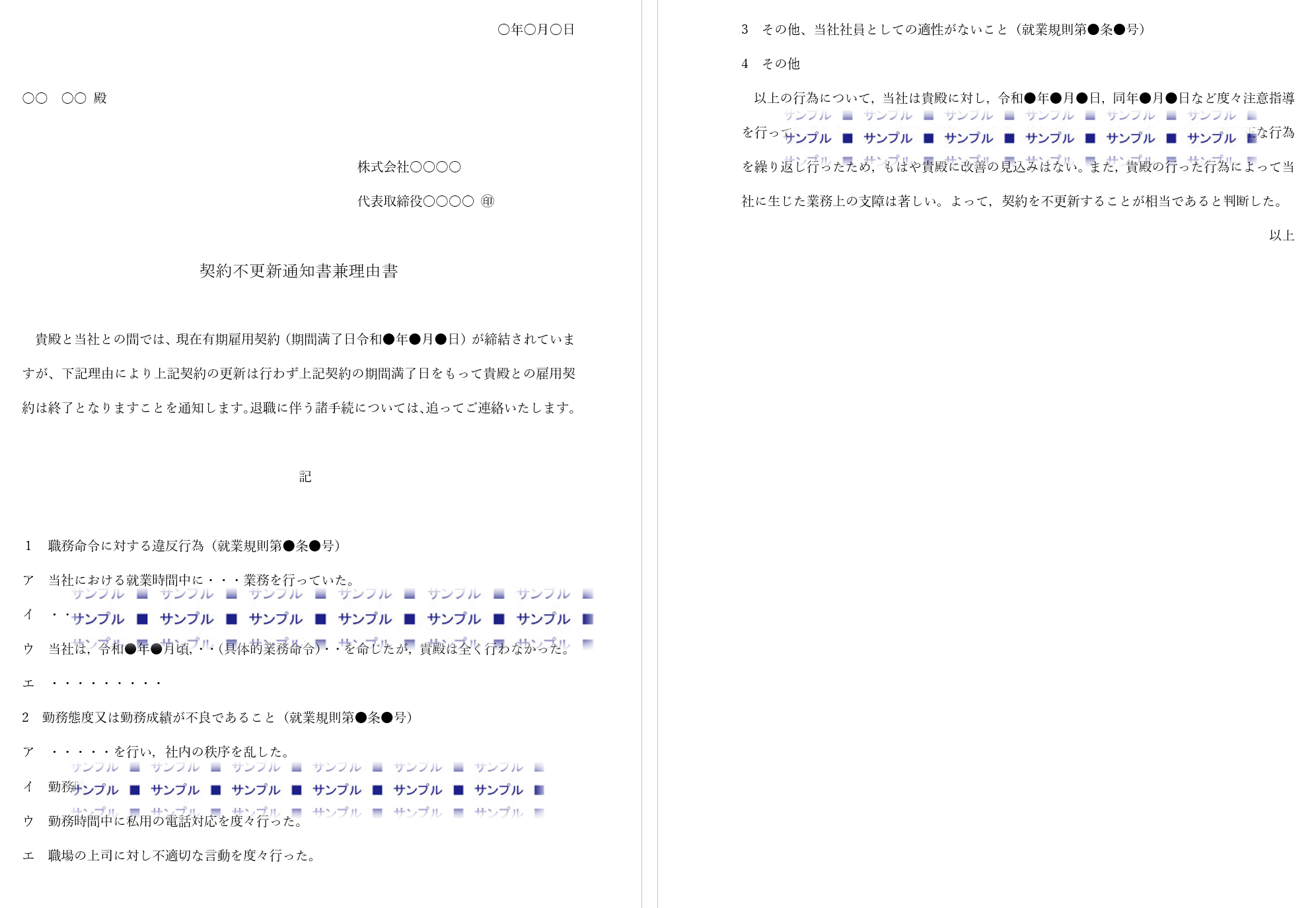

契約不更新通知書兼理由書

雇止めの理由を予告の段階で記載するバージョンです。

事前の面談で雇止めを争う可能性が高い場合などに、将来の紛争回避のために記載します。

十分な理由を記載することでトラブル予防につながります。

便利な書式(サンプル透かしなし)はこちらから

契約不更新通知書兼理由書

契約不更新通知書兼理由書無料 Wordファイルを入手

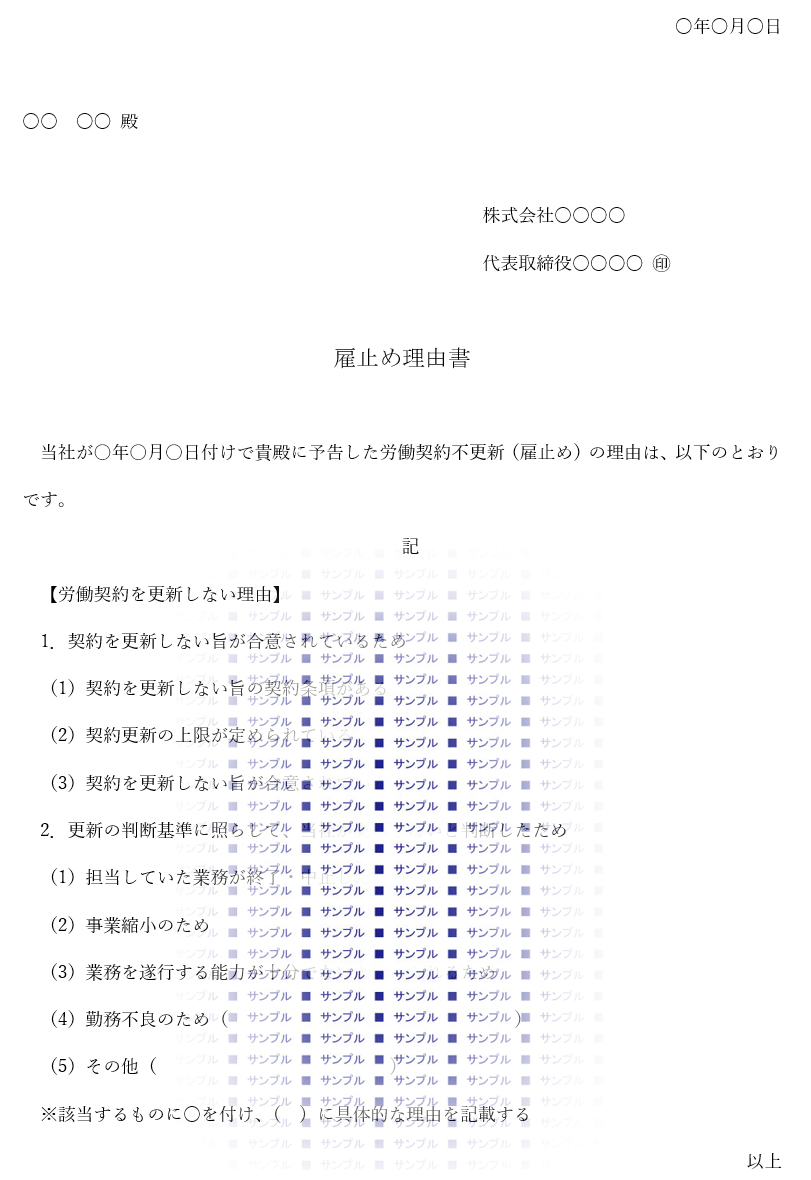

⑵ 雇止め理由証明書

また,以下の条件を満たす有期契約社員を雇止めする場合,「使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない」こととなっています(前掲「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)。

① 3回以上更新されている場合

② 1年以下の契約期間の有期雇用契約が更新され、最初に有期雇用契約を締結してから継続して通算1年を超える場合

③ 1年を超える契約期間の雇用契約を締結している場合

※①~③に該当する場合であっても、あらかじめ契約を更新しない旨が明示されている場合は除く

そこで,雇止めとなった有期契約労働者から請求された場合に、速やかに雇止め理由を記載した文書が発行できるように、あらかじめ契約不更新通知書(兼理由書)を作成しておくか、雇止め理由書のフォーマットを作成しておくべきです。

なお、雇止めの理由証明書の記載については、解雇理由証明書の記事をご参考にしてください。

参考記事

便利な書式はこちらから

雇止め理由書

雇止め理由書無料 Wordファイルを入手

トラブルになった場合

合意退職によるリスク回避も検討する

雇止めについて、労働者が異議を述べた場合はどうするべきでしょうか?

具体的には、期間満了前の面談の時点や、雇止めの予告をした後で、労働者が期間満了での退職を拒絶し、争う姿勢を示している場合などです。

この場合、事前の検討において、裁判(労働審判や訴訟)を提起された場合でも、高い確率で会社側の主張が通る事実関係及び証拠状況であれば、特に対応する必要がありません。

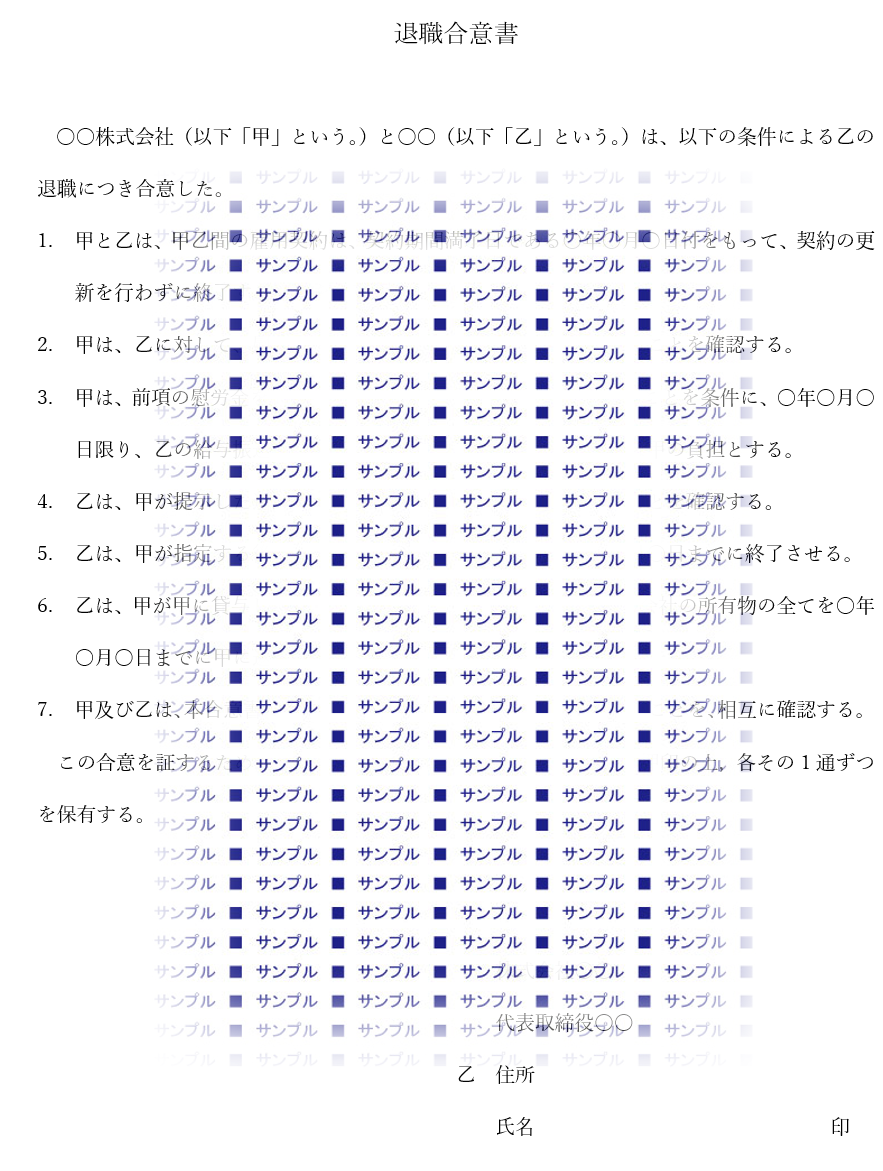

これに対して、裁判に移行した場合に会社側に不利な判断がなされる可能性が高い場合は、早期解決の観点から一定の金銭的提示を行い退職合意により解決することも検討します。

雇止めの有効性については、微妙な判断もあり得ますので、リスクはついて回ります。合意による早期解決を図る方が企業にとってメリットがある場合も多いです。

合意退職の方法

具体的には、期間満了での退職を勧奨する理由を説明した上で、

- パワーハラスメントや名誉毀損といわれないように注意すること

- 本人を強迫したり、誤信させたりするような言動をとらないこと

- 本人が拒絶の意思表示をしている場合に、執拗な勧奨をしないこと

に注意が必要です。

退職勧奨に応じてもらうために、労働者側に慰労金等の金銭支給、残有給休暇の買い取り等を提案することもあります。

従業員が退職勧奨に応じて退職することとなった場合、退職の条件と合意内容を明確にしておくため、必ず退職合意書を締結してください。

期間満了で合意により確実に有効に退職させる退職合意書はこちら

退職手続

退職日までの勤務(引継)や退職手続(貸与物の返還,社会保険手続関係)を案内します。

雇止めについては労務専門の弁護士へご相談を

弁護士に事前に相談することの重要性

雇止めについては、労働者の雇用契約上の地位を失わせるという性質上、労働者保護の観点から法律による厳しい規制がなされています。

判断を誤った場合や手続にミスがあった場合などは、事後的に社員(労働者)より地位確認・未払賃金請求等の訴訟を起こされるリスクがあります。会社に不備があった場合、復職や過去に遡って賃金の支払いや慰謝料の支払いを余儀なくされる場合があります。

また、解雇をきっかけに労働組合に加入をして団体交渉を求められる場合があります。

このようなリスクを回避するために、当サイトでは実践的なコンテンツを提供しています。

しかし、実際には、教科書どおりに解決できる例は希であり、ケースバイケースで法的リスクを把握・判断・対応する必要があります。法的リスクの正確な見立ては専門的経験及び知識が必要であり、企業の自己判断には高いリスク(代償)がつきまといます。また、誤った懲戒処分を行った後では、弁護士に相談しても過去に遡って適正化できないことも多くあります。

リスクを回避して適切な懲戒処分を行うためには、労務専門の弁護士に事前に相談することとお勧めします。

労務専門の吉村労働再生法律事務所が提供するサポート

当事務所は、労務専門の事務所として懲戒処分に関しお困りの企業様へ以下のようなサポートを提供してます。お気軽にお問い合わせください。

労務専門法律相談

専門弁護士に相談することが出来ます。法的なリスクへの基本的な対処法などを解決することができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「3 労務専相談」をご参照ください。

コンサルティング

会社は限られた時間の中で雇止めを適正に行う必要があります。進めていくなかで生じた問題に対して適時適切な対応が要求されますので単発の法律相談では十分な解決ができないこともあります。

コンサルティングにより、雇止めの準備から実行に至るまで、労務専門弁護士に継続的かつタイムリーに相談しアドバイスを受けながら適正な対応ができます。

また、雇止めに至るまでの注意指導書、弁明聴取書、雇止め通知書、雇止め理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。

これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「4 コンサルティング」をご参照ください。

労務専門顧問契約

人事労務は企業法務のリスクの大半を占めます。

継続的に労務専門の弁護士の就業規則のチェックや問題社員に対する対応、労働時間制度や賃金制度についてのアドバイスを受けながら社内の人事労務体制を強固なものとすることが出来ます。

発生した雇止め問題についても、準備から実行に至るまで、労務専門弁護士に継続的かつタイムリーに相談しアドバイスを受けながら適正な対応ができます。

また、注意指導書、弁明聴取書、雇止め通知書、雇止め理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。

これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

労務専門弁護士の顧問契約 をご参照ください。