解雇は出来る限り回避し,説得の上で退職・合意解約を行うか,期間満了による契約終了を行う方が穏当

1 期間途中の解雇に関する法律のルール

有期雇用契約の期間途中の解雇については、民法628条は、有期雇用契約であっても「やむを得ない事由」がある場合は中途解約をなし得るとし、さらに、労働契約法17条1項は「使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。」と規定しています。

つまり、使用者の解雇は「やむを得ない事由」がなければできないことを強行規定として定めました。

民法628条

当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。

労働契約法17条1項

使用者は、期間の定めのある労働契約(以下この章において「有期労働契約」という。)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

2 「やむを得ない事由」

問題は、どのような場合が「やむを得ない事由」に該当するのかです。

この点については、「契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、『やむを得ない事由』があると認められる場合は、解雇権濫用法理における『客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合』以外の場合よりも狭いと解される」(平24.8.10 基発0810第2、平24.10.26 基発1026第1)とされています。

つまり、有期契約の契約期間途中での解雇の有効性は、期間の定めのない労働契約(正社員)の解雇に比べて、より狭く、厳しく判断されるといえます。

具体的には、労働者側の事情による解雇の場合は、解雇事由に該当する場合でも著しい業務上の支障や企業秩序違反を生じさせている場合に限られます。

使用者の都合による解雇の場合は、天災事変や経済的事情により事業の継続が困難となったことが必要であると解されています。

労働者が作成した在庫表と販売予算に多数の誤りがあったことや、通話料金の一部を不正に請求した(ただし、不正使用電話分は1万2270円にすぎない)ことは、本件解雇を根拠づけるやむを得ない事由(民法628条)にあたるとは認められないから,本件解雇は無効であると判示した

安川電機八幡工場[パート解雇・本訴]事件(福岡地裁小倉支部平16.5.11労判879.71)

雇用期間を3ヶ月とし、所得金額に上限を設けること無く正社員以上に残業が可能であり、労使双方とも雇用契約の継続を当然のこととし、約14年間ないし17年間雇用を継続してきたパート労働者を受注減を理由に、就業規則の中途解雇事由に基づき契約期間の途中に解雇した事案について、「このような期間の定めのある労働契約は、やむを得ない事由がある場合に限って期間内解除(ただし労働基準法20条、21条による予告が必要)が許されるのであるから(民628条)、就業規則の解釈に当たっても、本件解雇が3ヶ月の雇用期間の途中でなされなければならないほどのやむを得ない事由のあることが必要というべきである」とし、本件において「雇用期間満了を待たずに本件整理解雇をしなければならないほどのやむを得ない事由があったものとは認められない」とし整理解雇を無効とした

郵船ロジスティクス事件(東京地判令4・9・12 判例秘書L07731936)

うつ病で休業中だった有期契約労働者を、期間途中で解雇した事案。労働者は、うつ病発症はパワハラが原因で労基法の解雇制限に抵触するなどと主張した。東京地裁は、心理的負荷の程度を強度とは評価できず、業務起因性を否定。休業は約1年8カ月に及び、医師の診断書からは症状の改善傾向は窺えず今後の稼働可能性は皆無として、雇用を終了せざるを得ないとした。結論として、就業規則所定の解雇事由に該当すると共に、期間満了を待つことなく直ちに雇用を終了させざるを得ないような特別の重大な事由に該当するというべきであって、解雇は有効であるとした。

3 解雇の進め方

3.1 合意退職によるリスク回避を検討する

前記のとおり期間途中での解雇は無効になるリスクが高いため、解雇を進める前に、合意退職によるリスク回避を検討します。

具体的には、退職を勧奨する理由を説明した上で、

- パワーハラスメントや名誉毀損といわれないように注意すること

- 本人を強迫したり、誤信させたりするような言動をとらないこと

- 本人が拒絶の意思表示をしている場合に、執拗な勧奨をしないこと

に注意が必要です。

退職勧奨に応じてもらうために、労働者側に慰労金等の金銭支給、残有給休暇の買い取り等を提案することもあります。

従業員が退職勧奨に応じて退職することとなった場合、退職の条件と合意内容を明確にしておくため、退職合意書を締結することをお勧めします。

退職合意書

甲

住所 東京都千代田区神田・・・

○△商事株式会社

代表取締役 ○野△太郎 印

乙

住所 東京都墨田区・・・・・・

甲野 太郎 印

3.2 解雇の進め方・手続

解雇の進め方は一般的な正社員の解雇の進め方と基本的には同じです。以下をご参照ください。

参考記事

・すぐ分かる! 懲戒処分の調査のやり方

・懲戒に関する事情聴取のポイント

・社員のメールをモニタリングする場合の注意点【規程例あり】

参考記事

・経営者必見 すぐわかる解雇を通知する方法【書式・ひな形あり】

・経営者必見!解雇予告・解雇予告手当のポイント

・10分でわかる!解雇予告除外認定のやり方【書式・ひな形あり】

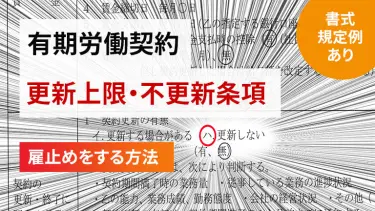

3.3 予備的な雇止め(契約更新拒絶)を検討する

以上の一般的な解雇の進め方に加えて、契約期間途中の解雇の場合は、予備的な雇止めをすることも必ずご検討ください。

前記のとおり期間途中の解雇は、正社員の解雇以上に法律上厳しいハードルが課せられており、無効となるリスクを高く負います。

他方で、期間満了での契約終了(雇止め、契約更新拒否)の場合の法的規制は、正社員の解雇の場合よりは遙かに低いハードルとなっています。

そこで、期間途中の解雇と同時に、予備的に雇止め(契約更新拒絶)を通知し、2段構えの対応をします。

こうすることで、解雇が無効となった場合であっても、期間満了での契約終了は認められ、最悪の事態を回避する可能性を高めることができます。

参考記事

3.3 解雇及び予備的更新拒絶通知書

令和4年6月10日

甲野 太郎 殿

○△商事株式会社

代表取締役○野△太郎

解雇及び予備的更新拒絶通知書

貴殿を令和4年6 月10 日付をもって下記の理由により就業規則第○条により解雇といたしますので、本書により通知します。

なお、解雇予告手当金は、貴殿の給与振込口座に送金いたします。

また、上記のとおり解雇しておりますが、予備的に、当社就業規則第〇条第〇項に基づき、貴殿との雇用契約(契約終期は○年○月○日)の更新を拒絶します。

解雇理由(更新拒絶理由):当社○○事業閉鎖により「事業縮小、その他やむを得ない業務上の都合による必要が生じたとき」(就業規則第○条○号)に該当するため

以上

雇止めの進め方については

解雇については労務専門の弁護士へご相談を

弁護士に事前に相談することの重要性

解雇については、労働者の雇用契約上の地位を奪うという性質上、労働者保護の観点から法律による厳しい規制がなされています。

判断を誤った場合や手続にミスがあった場合などは、事後的に社員(労働者)より地位確認・未払賃金請求等の訴訟を起こされるリスクがあります。会社に不備があった場合、復職や過去に遡って賃金の支払いや慰謝料の支払いを余儀なくされる場合があります。

また、解雇をきっかけに労働組合に加入をして団体交渉を求められる場合があります。

このようなリスクを回避するために、当サイトでは実践的なコンテンツを提供しています。

しかし、実際には、教科書どおりに解決できる例は希であり、ケースバイケースで法的リスクを把握・判断・対応する必要があります。法的リスクの正確な見立ては専門的経験及び知識が必要であり、企業の自己判断には高いリスク(代償)がつきまといます。また、誤った懲戒処分を行った後では、弁護士に相談しても過去に遡って適正化できないことも多くあります。

リスクを回避して適切な懲戒処分を行うためには、労務専門の弁護士に事前に相談することとお勧めします。

労務専門の吉村労働再生法律事務所が提供するサポート

当事務所は、労務専門の事務所として懲戒処分に関しお困りの企業様へ以下のようなサポートを提供してます。お気軽にお問い合わせください。

労務専門法律相談

専門弁護士に相談することが出来ます。法的なリスクへの基本的な対処法などを解決することができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「3 労務専相談」をご参照ください。

コンサルティング

会社は限られた時間の中で適正に行う必要があります。進めていくなかで生じた問題に対して適時適切な対応が要求されますので単発の法律相談では十分な解決ができないこともあります。

コンサルティングにより、解雇の準備から実行に至るまで、労務専門弁護士に継続的かつタイムリーに相談しアドバイスを受けながら適正な対応ができます。

また、解雇に至るまでの注意指導書、弁明聴取書、解雇通知書、解雇理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。

これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

サポート内容及び弁護士費用 の「4 コンサルティング」をご参照ください。

労務専門顧問契約

人事労務は企業法務のリスクの大半を占めます。

継続的に労務専門の弁護士の就業規則のチェックや問題社員に対する対応、労働時間制度や賃金制度についてのアドバイスを受けながら社内の人事労務体制を強固なものとすることが出来ます。

発生した解雇問題についても、準備から実行に至るまで、労務専門弁護士に継続的かつタイムリーに相談しアドバイスを受けながら適正な対応ができます。

また、注意指導書、弁明聴取書、解雇通知書、解雇理由書などの文書作成のサポートを受けることができます。

これにより企業の負担及びリスクを圧倒的に低減させる効果を得ることができます。

詳しくは

労務専門弁護士の顧問契約 をご参照ください。

4 参考裁判例

期間途中の解雇が無効とされた事例

安川電機八幡工場事件

福岡地方裁判所小倉支部判決平成16年5月11日労判879号71頁

(事案及び判断)

雇用期間を3カ月とし,所得金額に上限を設けることなく正社員以上に残業が可能であり,労使双方とも雇用契約の継続を当然のこととし,約14年ないし17年間雇用を継続してきたパート労働者を受注減を理由に,就業規則の中途解雇事由に基づき契約期間の途中に解雇した事案について,「このような期間の定めのある労働契約は,やむを得ない事由がある場合に限って期間内解除(ただし労働基準法20条,21条による予告が必要)が許されるのであるから(民628条),就業規則の解釈に当たっても,本件解雇が3ケ月の雇用期間の中途でなされなければならないほどのやむを得ない事由のあることが必要というべきである」とし,本件において,「雇用期間の満了を待たずに本件整理解雇をしなければならないほどのやむを得ない事由があったものとは認められない」とし整理解雇は無効とした。

プレミアライン[仮処分]事件

宇都宮地裁栃木支決平21.4.28・労判982.5頁

(事案及び判断)

派遣会社との間で有期の派遣労働契約(以下「本件労働契約」という。)を締結し,平成20年10月1日に,期間を平成21年3月31日までとして契約を更新して雇用されており,A株式会社(以下「A」という。)の栃木工場に派遣されていた労働者が,派遣会社に対し,派遣会社がAから派遣会社との間の労働者派遣契約を解除されたとして平成20年11月17日付け書面(以下「本件解雇予告通知書」という。)を派遣労働者に対して交付し,解雇日を同年12月26日とする解雇予告を通知して解雇されたが(以下「本件解雇」という。),本件解雇は無効であるとして,平均賃金月額26万5763円による平成21年1月から同年3月までの3か月分合計金79万7289円の賃金の仮払いを求める事案である。

この点,有期雇用契約の期間内解約について通達と同様に「期間内解雇(解約)の有効要件は,期間の定めのない労働契約の解雇が権利の濫用として無効となる要件である『客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められない場合』(労契法16条)よりも厳格なものであり,このことを逆にいえば,その無効の要件を充足するような期間内解除は,明らかに無効である』ということができる」と判示した。

雇い止めが有効と判断された事例

ネスレコンフェクショナリー関西支店事件

大阪地判平17.3.30 労判892-5

(事案及び判断)

菓子類の販売を業とする会社に契約期間を1年として雇用され,1回ないし11回の更新を行い,菓子類をスーパーマーケット等の店舗で販売促進する業務(MD業務)を行っていたところ,会社は,MD業務を他の会社に業務委託することを決定し,説明会で,(期間途中の解雇条項により)原告らを期間途中で解雇(予備的にそれぞれの契約期間満了日において本件各契約の更新をしない旨を通知)した事案について,「民法628条は,(期間の定めがある場合)においても『巳ムコトヲ得サル事由』がある場合は,解除することができる旨を定めている。そうすると,民法628条は,一定の期間解約申し入れを排除する旨の定めのある雇用契約においても,前記事由がある場合に当事者の解除権を保障したものといえるから,解除事由をより厳格にする当事者間の合意は同条の趣旨に反し無効というべきであり,その点において同条は強行規定というべきであるが,同条は当事者において,より前記解除事由を緩やかにする合意をすることまで禁じる趣旨とは解しがたい。」とし,期間途中に解約しうる合意を有効とした。