2024年(令和6年)9月9日、厚生労働省は、2024年度の都道府県の最低賃金引き上げ額が出そろったことを発表しました。

前年度比の上げ幅は4351円と過去最大で、全国平均で時給1051円となります。時給が51円引き上げられますと、会社の負担は月換算で8328円以上(社保込みで9000円以上)の引上げとなります。

引き上げ後の金額は10月以降、順次適用されます。

ただでさえ原材料高等に苦しむ中小企業(特に地方)に与える影響は非常に重大です。

そこで今回は、この最低賃金引き上げが中小企業に与える影響と対策について、社会保険労務士が説明します。

2024年の最低賃金の引き上げはどうなる?いつから?

最低賃金の引き上げ決定

2024年の引上げ幅の目安は全国平均で51円と決まりました。これは昨年(2023年)の引上げ幅43円を上回り過去最高を更新しました。

これにより、例えば東京都でフルタイムで勤務するパート社員について、月額換算で8328円以上(社会保険料の増額を合わせると約9000円以上)の引上げとなり、中小企業に与える人件費アップの影響は非常に大きいと考えられます。

計算式:51円 ✕ 163.3時間(月平均所定労働時間)=8328.3円

目安通りに改定されれば最低賃金の全国平均は1051円となります。

1000円超えとなるのは、東京都は1163円、神奈川県は1,162円、大阪府1114円、埼玉県1078円、愛知県1077円、千葉県1076円、京都府1058円、兵庫県1052円となり、今年度初めて1000円台に到達するのは、北海道1010円、茨城県1005円、栃木県1004円、岐阜県1001円、静岡県1034円、三重県1023円、滋賀県1017円、広島県1020円となります。

【東京都】例:フルタイムのパート社員

- 1,113円×163.3時間(月平均所定労働時間)=181,753円(最低月給)

- 社会保険料+雇用保険料の会社負担分 = 27,196円

- 合計 208,949円

最低賃金引上げ後

- 1,163円×163.3時間(月平均所定労働時間)=189,918円(最低月給)

- 社会保険料+雇用保険料の会社負担分 = 28,670円

- 合計 218,588円

賃金(社会保険料込み)で、1ヶ月9,656円増額、1年115,872円増額

【岩手県】例:フルタイムのパート社員

- 893円×163.3時間(月平均所定労働時間)=145,827円(最低月給)

- 社会保険料+雇用保険料の会社負担分 = 21,215円

- 合計 167,042円

最低賃金引上げ後

- 952円×163.3時間(月平均所定労働時間)=155,462円(最低月給)

- 社会保険料+雇用保険料の会社負担分 = 23,821円

- 合計 179,283円

賃金(社会保険料込み)で、1ヶ月12,241円増額、1年146,892円増額

最新 2024年 最低賃金ランキング

【最低賃金のランキング】

| 順位 | 2023年度最低賃金 | 引上げ額 | NEW 2024年最低賃金 | 上昇率 | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 東京 | 1113 | 50 | 1163 | 104.49% |

| 2 | 神奈川 | 1112 | 50 | 1162 | 104.50% |

| 3 | 大阪 | 1064 | 50 | 1114 | 104.70% |

| 4 | 埼玉 | 1028 | 50 | 1078 | 104.86% |

| 5 | 愛知 | 1027 | 50 | 1077 | 104.87% |

| 6 | 千葉 | 1026 | 50 | 1076 | 104.87% |

| 7 | 京都 | 1008 | 50 | 1058 | 104.96% |

| 8 | 兵庫 | 1001 | 51 | 1052 | 105.09% |

| 9 | 静岡 | 984 | 50 | 1034 | 105.08% |

| 10 | 三重 | 973 | 50 | 1023 | 105.14% |

| 11 | 広島 | 970 | 50 | 1020 | 105.15% |

| 12 | 滋賀 | 967 | 50 | 1017 | 105.17% |

| 13 | 北海道 | 960 | 50 | 1010 | 105.21% |

| 14 | 茨城 | 953 | 52 | 1005 | 105.46% |

| 15 | 栃木 | 954 | 50 | 1004 | 105.24% |

| 16 | 岐阜 | 950 | 51 | 1001 | 105.37% |

| 17 | 長野 | 948 | 50 | 998 | 105.27% |

| 17 | 富山 | 948 | 50 | 998 | 105.27% |

| 19 | 福岡 | 941 | 51 | 992 | 105.42% |

| 20 | 山梨 | 938 | 50 | 988 | 105.33% |

| 21 | 奈良 | 936 | 50 | 986 | 105.34% |

| 22 | 群馬 | 935 | 50 | 985 | 105.35% |

| 22 | 新潟 | 931 | 54 | 985 | 105.80% |

| 24 | 石川 | 933 | 51 | 984 | 105.47% |

| 24 | 福井 | 931 | 53 | 984 | 105.69% |

| 26 | 岡山 | 932 | 50 | 982 | 105.36% |

| 27 | 和歌山 | 929 | 51 | 980 | 105.49% |

| 27 | 徳島 | 896 | 84 | 980 | 109.38% |

| 29 | 山口 | 928 | 51 | 979 | 105.50% |

| 30 | 宮城 | 923 | 50 | 973 | 105.42% |

| 31 | 香川 | 918 | 52 | 970 | 105.66% |

| 32 | 島根 | 904 | 58 | 962 | 106.42% |

| 33 | 鳥取 | 900 | 57 | 957 | 106.33% |

| 34 | 佐賀 | 900 | 56 | 956 | 106.22% |

| 34 | 愛媛 | 897 | 59 | 956 | 106.58% |

| 36 | 福島 | 900 | 55 | 955 | 106.11% |

| 36 | 山形 | 900 | 55 | 955 | 106.11% |

| 38 | 大分 | 899 | 55 | 954 | 106.12% |

| 39 | 青森 | 898 | 55 | 953 | 106.12% |

| 39 | 長崎 | 898 | 55 | 953 | 106.12% |

| 39 | 鹿児島 | 897 | 56 | 953 | 106.24% |

| 42 | 熊本 | 898 | 54 | 952 | 106.01% |

| 42 | 宮崎 | 897 | 55 | 952 | 106.13% |

| 42 | 高知 | 897 | 55 | 952 | 106.13% |

| 42 | 沖縄 | 896 | 56 | 952 | 106.25% |

| 42 | 岩手 | 893 | 59 | 952 | 106.61% |

| 47 | 秋田 | 897 | 54 | 951 | 106.02% |

<分析>

2024年最低賃金引き上げはいつから

2024年度の最低賃金の引き上げは、2024年10月から適用されます。

最低賃金を下回る時給・月給はどうなる?

会社は、最低賃金の適用を受ける社員に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません(最低賃金法4条1項)。試用期間中であっても、最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。

会社と社員とで締結した労働契約において最低賃金額に達しない賃金を定めて合意したとしても、合意は無効となります。そして無効となった部分については最低賃金額を同様の定めをしたものとみなされます(最低賃金法4条2項)。

例えば、最低賃金は1,113円であるにもかかわらず、時給1,072円で契約書を作っても、合意は無効となり、自動的に1,113円が契約上の時給額になってしまいます。

最低賃金額以上の賃金を支払っていない場合、差額を支払う義務が生じます。未払い賃金は3年間は時効消滅しません(労基法115条)。また、未払い賃金には在職中は年3%、退職後は年14.6%の遅延利息が発生します。例えば、フルタイムで働くパート社員に最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合は、3年後に、過去3年分の差額合計額(例えば、1ヶ月で合計5000円の未払い ✕ 36ヶ月 = 18万円)+年3%の利息を請求される可能性があるのです。

労働基準監督署の是正勧告の対象となります。是正勧告が出された場合、遡って差額を支払うよう命じられる場合もあります。労働者が弁護士や労働組合に依頼する場合もあります。

さらに、最低賃金法違反には罰則も定められています。

地域別最低賃金額(船員については特定最低賃金額)以上の賃金を支払わなかった使用者は、50万円以下の罰金に処せられます(最賃法40条)。

特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法により30万円以下の罰金が科せられる可能性があります(労基法24条、120条1号)。

最低賃金を下回っているか否かの確認方法

最低賃金を下回っているか否かは、以下の計算式で確認します。

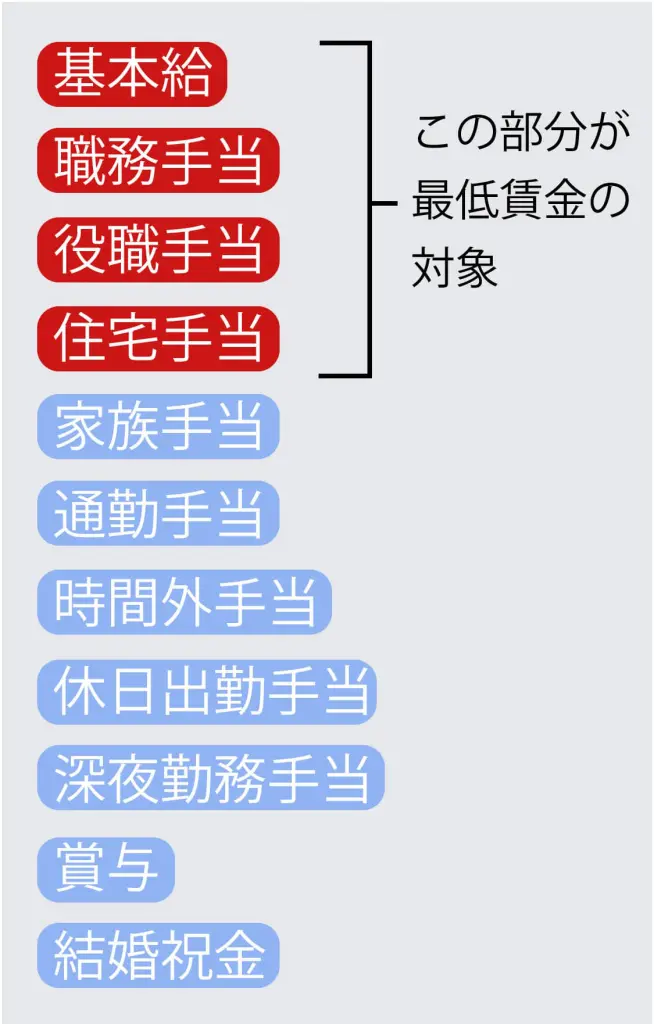

なお、最低賃金の対象となるのは、実際にに支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。

- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

- 時間外・休日・深夜割増賃金

- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

(1) 時間給制の場合

(2) 日給制の場合

ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、

日給 ≧ 最低賃金額(日額)

(3) 月給制の場合

月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(時間額)

1箇月平均所定労働時間 = { 1年の歴日数(365日or366日) ー 所定休日日数(例:土日祝日+年末年始4日など)} ✕ 1日の所定労働時間(例:8時間) ÷ 12

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合

出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除して時間当たりの金額に換算し、最低賃金額(時間額)と比較します。

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合

例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

最低賃金引き上げが与える影響・デメリット

人件費が増える

従業員の最低賃金が上がることにより、企業が負担する人件費は増大します。

現時点で、2024年10月の最低賃金引上げ後の金額よりも高い賃金を設定している企業は、賃金を増額する必要はありません。

例えば、現時点で東京都内でパート社員の時給を1,163円以上に設定している会社は、2024年10月以降も賃金を増額変更しなくとも最低賃金法に違反しません。

これに対して、現時点でパート社員の時給を最低賃金ギリギリの1,113円に設定している会社は、2024年10月以降は41円増額して1,163円に変更しなければなりません。

フルタイムのパートの場合は、時給51円の増額は、月換算で8,000円以上(社会保険料の増額を合わせると9000円以上)の引上げとなり、中小企業に与える人件費アップの影響は非常に大きいと考えられます。

計算式:51円 ✕ 163.3時間(月平均所定労働時間)=8328.3円

非正規労働者の多い飲食業やコンビニチェーン店などにとっては、大きな痛手となるでしょう。

企業の利益が減る・設備投資が抑制される

最低賃金の増額は、上記のとおり人件費を増額させることになりますので、その帰結として、企業の利益が減少します。この傾向は、飲食業・小売店などのサービス業など企業の販管費に占める人件費の割合が高い中小企業に顕著に表れるといわれています 1。

また、最低賃金引き上げによるコスト増による利益減少を懸念して、企業内の資産活用も停滞し、設備投資費が抑制されます。その結果、ますます国内の取引量が減ることになります。

雇用が縮小する

従業員の最低賃金が大幅に上がれば、従業員の賃金(収入)が増え、昨今の物価高も乗り越えられて皆ハッピーになる、と思いたいところですが、物事はそんなに単純ではありません。

過去の最低賃金引き上げの際の実証データ 2によれば、最低賃金が大幅に増額される場合、企業は雇用を縮小することが明らかになっています。つまり、企業は、最低賃金引き上げによる人件費増額という経済的不合理を回避するために、雇用を縮小するのです。

縮小する対象は次のような傾向があります。

地方が多い

賃金の水準が低い地方は、大幅な最低賃金額の上昇により「上昇率」が高くなります。2024年の引き上げにおいても、東京の上昇率は4.4%なのに比べて、岩手、鳥取、愛媛、佐賀、長崎、熊本、宮城、鹿児島、高知、沖縄といった地方は6.6%の上昇率になります。上昇率が高いがゆえに、企業にとってコスト増も大きく受け取られます。東京より地方の方が雇用が縮小される可能性が高いのです。

雇用抑制の対象は非正規労働者

最低賃金引き上げに伴い賃金を上昇させる必要があるのは、非正規労働者の割合が高いのが通常です。正社員の賃金は、現時点でも引上げ後の最低賃金を上回っていることが多いの最低賃金が引き上げられてもダイレクトに賃金引き上げの影響は少ないです。これに対し、非正規労働者(特に、下記若年層・女性・高齢者)は現時点の賃金(時給)が最低賃金ギリギリか僅かに上回っているに過ぎないことが多いです。そうなると、必然的に、最低賃金引き上げにより賃金増額の必要があるのは非正規労働者ということになります。賃金増額を嫌う企業は、非正規労働者の雇用をまずは抑制します。新規採用の抑制、有期契約の雇止め等により、正社員に比べ雇用抑制をしやすいというのも理由になります。

雇用抑制の対象は若年層・女性・高齢者

非正規労働者の中でも、若年層・女性・高齢者については、賃金が低く設定されており、最低賃金ギリギリか僅かに上回る金額に設定されていることが多いです。その結果、最低賃金引き上げにより賃金増額の必要があるのは若年層・女性・高齢者ということになります。賃金増額を嫌う企業は、若年層・助成・高齢者の雇用を抑制することになります。

以上から、最低賃金引き上げによる影響として、地方の、若年層・女性・高齢者の非正規労働者の雇用が抑制される結果となることになります。

正社員の負担(労働時間等)が増加する

上記のとおり非正規労働者の雇用が抑制されるとしても、業務量は変わらないはずです。非正規労働者の穴埋めはどうするのでしょうか。

答えは、正社員が穴埋めすることになります。穴埋めするといっても正社員も自分の業務がありますので、正社員の時間外労働・休日労働の増加で対応することになります。

残業等をさせた場合は、もちろん正社員に対し時間外・深夜・休日割増賃金の支払い義務が発生します。通常は割増賃金を支払いますが、サービス残業として未払いになるケースも増加すると思われます。

このような場合、時間外・深夜・休日割増賃金の対象外となる管理監督者にしわ寄せがいくことが多くあります。例えば、飲食店の店長が、減ったパートの穴埋めをするということになるのです。

最低賃金引き上げに対する対策

自社の設定賃金が最低賃金を下回るか否かを確認

まず、2024年10月の最低賃金引き上げに先立ち、自社の社員の賃金が2024年10月引上げ後の最低賃金を下回ることにならないかを確認します。

確認方法については、上記解説 をご参照ください。

方針の決定

確認の結果、自社の賃金が引上げ後の最低賃金額を下回る場合は、2024年10月以降の賃金額の見直しを検討します。

具体的には、増額により事業所ごと又は会社全体で、どの程度の賃金額及び社会保険料等を含む人件費が増額となるのかを確認します。

増額した人件費を踏まえて、会社・事業所ごとの財務状況・資金繰りも試算します。

試算の結果、財務状況・資金繰りが厳しくなる場合は、人件費以外の経費削減(仕入単価減額、賃料等の減額、支払金利負担軽減、役員報酬の減額など)を検討します。

また、業務内容を見直して、合理化により業務量を削減し、またはアウトソーシングを利用するなどして、労働時間を短縮(残業を抑制)することも検討します。

それでも資金繰りが厳しい場合は、人員整理を検討します。

具体的には、賃金を増額しなければならない非正規労働者の雇用終了(期間満了での雇止め等)、採用抑制を検討します。

賃金額の変更

確認の結果、自社の賃金が引上げ後の最低賃金額を下回る場合は、2024年10月以降の賃金額を見直します。

まず、最低賃金額を下回る賃金額が就業規則・賃金規程に定められている場合は、該当する賃金テーブルなどの就業規則・賃金規程の規定を改定します。

また、各社員との雇用契約内容については、変更することになります。方法としては、雇用契約書を締結し直してもよいですし、雇用契約内容の変更合意書を取り交わしてもよいです。

助成金の活用

国が用意している助成金制度を検討します。

ただし、各種助成金は、予算上限に達した時点で、当初の締め切りよりも前に終了することがありますので、ご注意ください。

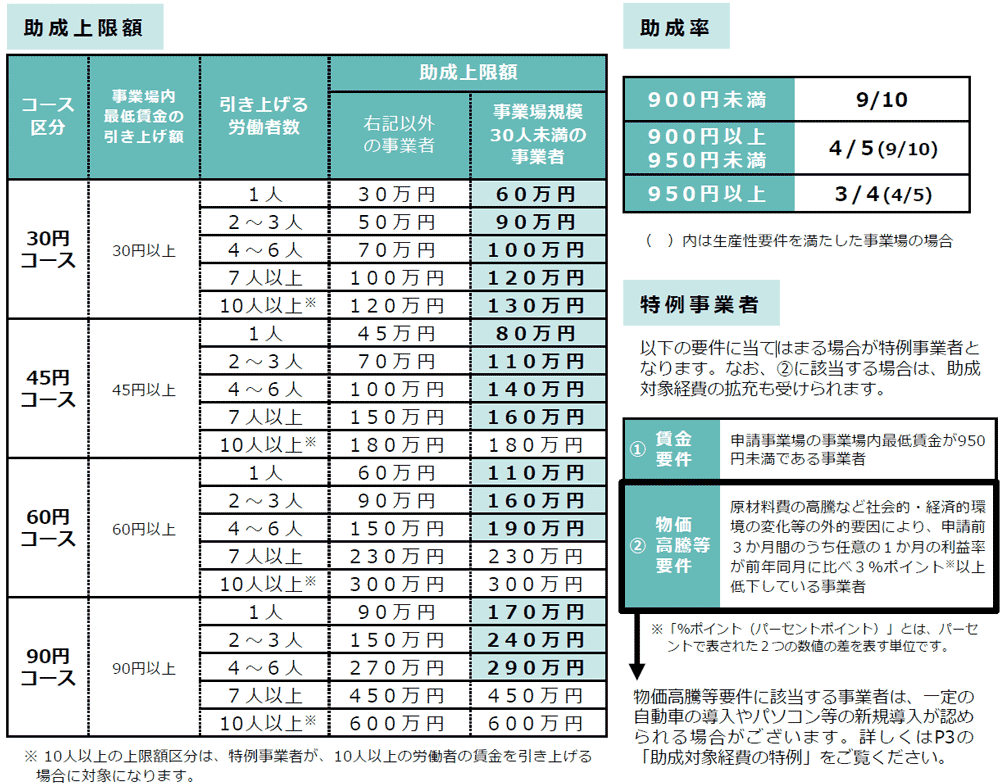

業務改善助成金

業務改善助成金とは、中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資等を行うとともに、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成する制度です。

助成の対象となる事業者は、以下の要件を満たす必要があります。

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること

・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと

助成の対象となる経費は、「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」で、具体的には、機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練などが挙げられます。

助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。助成率や助成上限額は、申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金や引き上げる最低賃金額及び引き上げる労働者の人数によって異なります。

また、特例的な拡充が受けられる事業者もあります。例えば原材料費の高騰などで利益が減少した事業者は、助成上限額や助成率が高くなったり、関連する経費も助成対象となったりします。

今年度の申請期限は令和6年12月27日、事業完了期限は原則令和7年1月28日になります。

厚労省HP 業務改善助成金 リーフレットより抜粋

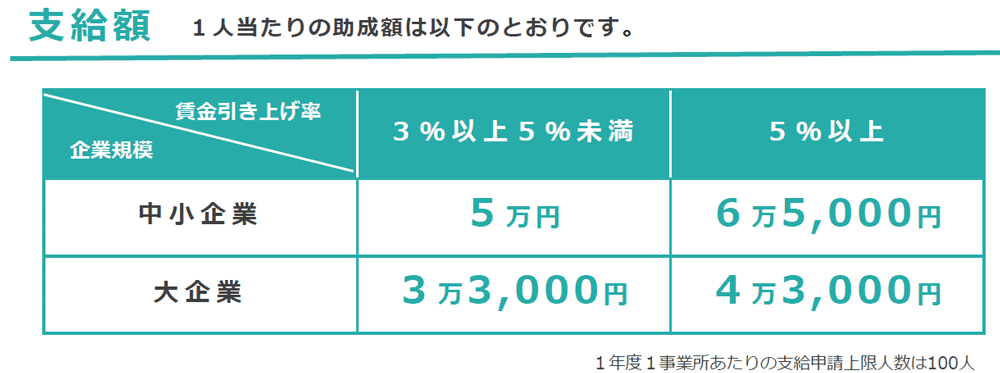

キャリアアップ助成金(賃金等改定コース)

有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者などの非正規雇用労働者の基本給を3%以上増額するために賃金規程等を改定する事業主に対して助成金が支給されます。要件は

・賃金規程等を改定し、基本給を3%以上増額すること

になります。

厚労省HP キャリアアップ助成金 ページより抜粋

まとめ

以上お分かり頂けましたでしょうか。

ポイントとしては、

- 2024年10月の最低賃金引き上げ額の確認

- 自社が設定している賃金が最低賃金額を下回らないか確認

- 最低賃金引き上げに伴い賃金・人件費増額内容の確認、資金繰り等を踏まえて方針を決定

- 引上げ後の最低賃金額を下回る場合は就業規則・賃金規程・雇用契約の変更

- 助成金の活用を検討

ということになります。

ご参考になりましたら幸いです。